Концепция обязательного труда как фундаментальный элемент политического и социального устройства имеет глубокие исторические корни, получившие значительное развитие в начале XX века. В годы после революции политика, связанная с обязательным трудом, стала краеугольным камнем усилий государства по мобилизации населения на достижение национальных целей. Обязательное участие в труде рассматривалось не только как гражданский долг, но и как важнейший элемент формирования нового общественного порядка.

Среди различных проявлений этой системы было создание трудовых армий, или «трудармий». Эти организации не только выполняли масштабные промышленные и сельскохозяйственные задачи, но и символизировали более широкую политическую инициативу по интеграции каждого гражданина в национальную рабочую силу. Цели были ясны: внести вклад в восстановление страны, обеспечить самодостаточность государства и способствовать солидарности его народа. Это нашло отражение в трудах видных деятелей того времени, которые часто позиционировали концепцию труда как объединяющую силу.

Идеология, лежащая в основе этих трудовых мандатов, была в значительной степени обусловлена политическими потребностями того времени. Труд рассматривался как необходимый ответ на экономические проблемы того времени, особенно в годы гражданских беспорядков и последующей перестройки. Труд рассматривался не только как личная ответственность, но и как коллективный долг, определяющий вклад человека в новый социальный порядок. Он изображался как акт участия в «празднике труда», символ триумфа трудолюбия над хаосом.

Переход к принудительному труду поднял серьезные вопросы о свободе, правах личности и балансе между государственной властью и личной автономией. Понимание корней этой политики дает ценное представление о более широкой культурной и политической динамике эпохи. Важно рассмотреть эти исторические события во всей их полноте, признавая сложное взаимодействие социальных, политических и экономических сил, сформировавших системы обязательного труда.

Исторические предпосылки всеобщей трудовой повинности

Историческая эволюция концепции всеобщих трудовых обязанностей уходит корнями в несколько общественно-политических движений. Изначально идея принудительного труда для всех граждан была глубоко связана с послереволюционными идеалами, особенно в раннем Советском Союзе. Переход от преимущественно аграрного общества к индустриальному государству делал сильный акцент на общинном труде как основе развития государства.

В первые годы советской власти лидеры стремились ввести систему «трудовой повинности», которая обеспечивала бы вклад каждого гражданина в развитие страны, независимо от его социального класса. Эта идея была институционализирована через различные формы труда, включая обязательную военную службу и трудовую армию, часто называемую по-русски «трудармией». Эти инициативы были укоренены в идеологии коммунизма, где коллективные усилия всех людей рассматривались как основа справедливого и процветающего общества.

Одними из наиболее значимых исторических фигур, связанных с этими движениями, были такие лидеры, как Ленин и Сталин, которые выступали за централизацию труда через программы национальной службы. Они рассматривали труд как ключевой инструмент для развития социалистического государства, считая, что каждый человек должен вносить свой вклад в общее благо. Это касалось и масштабных строительных проектов, и индустриализации, и даже сельскохозяйственного производства. В основе этих программ лежало убеждение, что совместный труд — это не только личная, но и общественная ответственность.

После отмены некоторых экономических систем, таких как феодализм, идея обязательного труда стала переплетаться с более широким понятием гражданственности и патриотизма. Для многих, особенно в военное время, это понятие было связано с чувством долга перед нацией. В тоталитарных режимах оно использовалось для консолидации власти, мобилизации ресурсов и воспитания чувства национальной гордости. Концепция «праздника труда» — термин, часто используемый для описания спонсируемых государством празднований вклада трудящихся, — отражала стремление государства пропагандировать эти идеалы среди населения.

Однако у этой практики были и свои критики. Некоторые рассматривали эти меры как форму принуждения, лишающую человека личной свободы. Отмена некоторых программ принудительного труда, особенно после смерти Сталина, ознаменовала собой значительный перелом в отношении страны к принудительному труду. Несмотря на эти изменения, наследие этих программ продолжало оказывать влияние на трудовую политику на протяжении всего XX века.

В заключение следует отметить, что исторический контекст всеобщих трудовых обязательств отражает сложные социальные, политические и экономические силы. Взаимодействие между государственной политикой, идеологическими движениями и общественными потребностями формировало структуру труда в этих обществах, создавая системы, которые как прославляли, так и критиковали концепцию коллективного труда для всех граждан.

Основные причины и предпосылки реализации трудовых обязательств

Внедрение всеобщего трудового обязательства обусловлено совокупностью исторических, политических и социальных факторов, сформировавших необходимость его введения. Одна из главных причин кроется в политическом климате первых советских лет, когда понятие труда было тесно связано с идеями коммунизма и необходимостью проведения индустриализации под руководством государства. После революции политика массовой мобилизации рабочей силы получила распространение, что соответствовало более широкой концепции создания централизованной экономики.

Социальные и экономические факторы

Толчком к введению всеобщей трудовой повинности послужили социально-экономические потрясения после революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны. Эти события выявили значительные пробелы в рабочей силе, многие отрасли промышленности страдали от нехватки квалифицированных работников и организационной структуры. План ГОЭЛРО, принятый в 1920-х годах, отражал растущую потребность в скоординированной рабочей силе для обеспечения развития советской экономики. Это был период, когда для реализации государственной политики требовалась надежная, организованная рабочая сила, способная удовлетворить потребности промышленного роста.

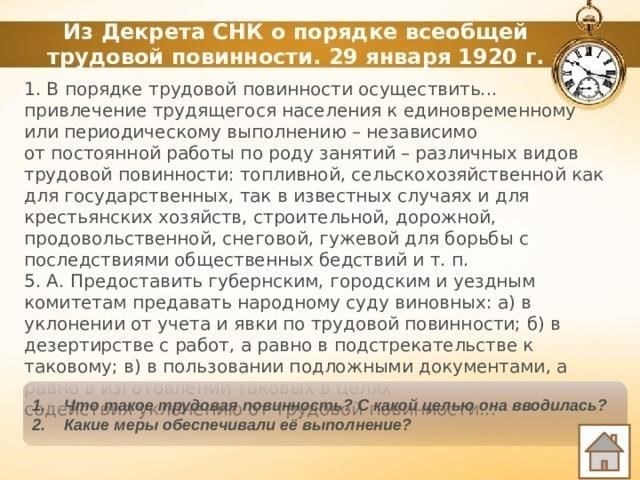

Политические и законодательные предпосылки

С политической точки зрения создание правовой базы, связанной с трудовыми обязательствами, было необходимо для продвижения коммунистической политики. В 1920-1930-е годы постепенно принимались законы, обязывающие граждан вносить вклад в экономическое развитие государства, при этом понималось, что каждый человек обязан выполнять свой долг перед коллективом. Были приняты законодательные меры, направленные на обязательный труд для обеспечения национального процветания, в частности, путем создания крупных колхозов и промышленных проектов.

В связи с этим в советской политической идеологии утвердилась концепция ответственности гражданина за труд, позиционировавшая его не как личный выбор, а как коллективный долг. Пренебрежение этой обязанностью влекло за собой тяжелые последствия, сигнализируя о том, что выполнение своих трудовых обязанностей является основой успеха социалистической системы. Литература той эпохи отражала этот сдвиг: писатели часто рассуждали о важности выполнения трудовых обязанностей для нации и идеалов социализма.

Литературные образы всеобщего трудового долга в русской литературе

Русская литература долгое время отражала меняющийся общественно-политический ландшафт, в частности, отражая изменения в государственной политике в отношении обязанности трудиться. Несколько известных литературных произведений иллюстрируют сложности и противоречия, заложенные в этом понятии, особенно в свете революционных и социалистических движений, сформировавших XX век.

Изображение обязательного труда в русской художественной литературе часто связано с более широкими темами социальной ответственности и политических обязательств. Писатели использовали различные фигуры и литературные приемы, чтобы представить напряжение между индивидуальной свободой и коллективной ответственностью. Эти произведения дают глубокое осмысление политики и идеологии своего времени, от ранних советских лет до послевоенной эпохи.

- Социалистический реализм и государственная идеология: В 1930-е гг. в литературе появился подъем, отражающий приверженность государства коллективному труду как средству восстановления нации. Такие писатели, как Максим Горький и Алексей Толстой, исследовали роль труда в условиях индустриализации. Персонажи часто изображались как бескорыстные участники коллективного дела, как, например, в романе Горького «Мать», где главный герой принимает на себя обязанность работать на благо пролетариата.

- Послереволюционная литература: Годы, последовавшие за русской революцией, высветили разительный контраст между идеалистической социалистической политикой и суровыми реалиями жизни под контролем государства. Такие авторы, как Андрей Платонов в романе «Котлован», критикуют прославление труда, показывая человеческую цену государственных преобразований в экономике. Борьба героев отражает углубляющееся чувство отчуждения в контексте принудительных коллективных усилий.

- Вторая мировая война и военные действия: Во время и после Второй мировой войны литература часто изображала труд как патриотический долг. Такие писатели, как Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба», изображали самопожертвование рабочих и солдат как неотъемлемую часть выживания нации. Суровые условия и индивидуальные страдания, однако, часто противопоставлялись величественному мифу о коллективном героизме.

Литературные произведения этого периода часто показывают, что обязанность трудиться была не только экономической необходимостью, но и политическим инструментом. Фигуры, начиная с плана ГОЭЛРО и заканчивая послевоенной индустриализацией, стали центральными в повествовании о советском труде. Через эти образы авторы тонко критиковали манипулирование государством трудовой политикой и связанные с ней социальные обязательства.

- Символизм долга: во многих текстах труд был не просто средством производства, а символом личного и общественного долга. Это был способ внести свой вклад в общее благо, одновременно размышляя о причинах навязанных государством обязательств. Писатели ставили под сомнение моральные основы такой политики, анализируя психологические издержки постоянного труда.

- Изображение воинской повинности: В военное время обязанности распространялись не только на фабрики, но и на линию фронта. Это особенно ярко проявляется в таких произведениях, как сочинения Льва Кассиля, где работа героя переплетается с его ролью солдата. Двойные обязанности — труд и военная служба — подчеркивались как средство национального выживания.

В заключение следует отметить, что русская литература дает богатое и многогранное представление о государственном понимании труда и долга. Она иллюстрирует как идеализированное изображение рабочего как героя, так и более тонкий, часто критический взгляд на влияние государственной политики на жизнь отдельных людей. Эти литературные произведения дают глубокое представление о социальной и политической динамике труда, отражая сложное взаимодействие между обязанностями, навязанными государством, и человеческим достоинством.

Социальные последствия и реакция на трудовую повинность в обществе

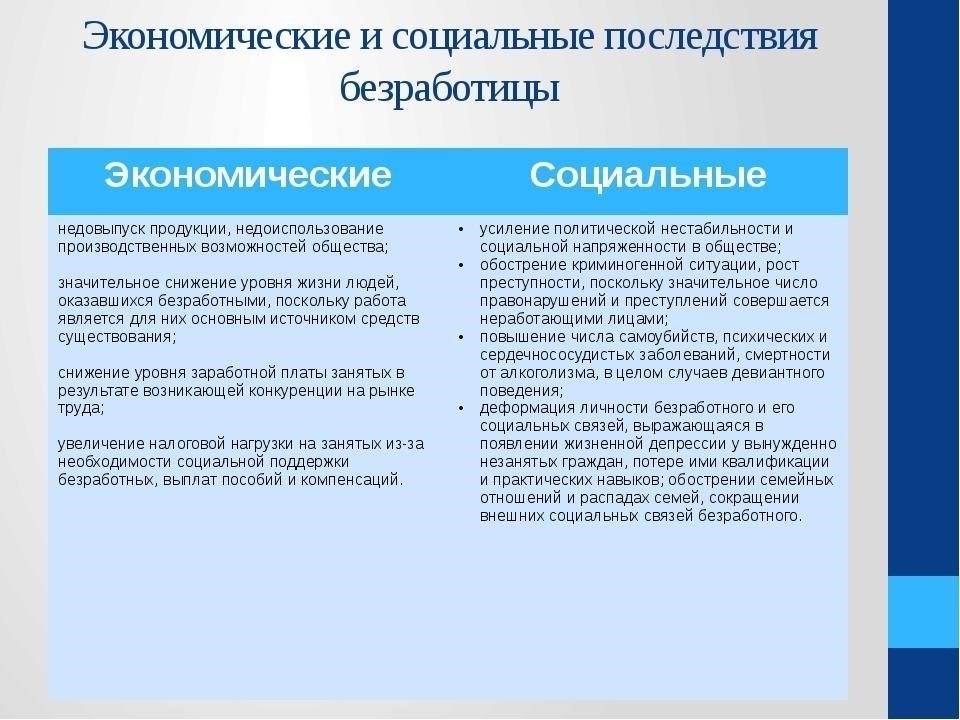

Введение обязательных трудовых обязанностей на протяжении всей истории вызывало различные социальные реакции, особенно в рамках систем, выступающих за равенство в обществе, таких как коммунизм. Эти обязательства, закрепленные в законодательной базе, оказали значительное влияние на структуру общества, особенно в плане равенства и перераспределения труда. Идея о том, что каждый должен вносить свой вклад в общее благо, имела как положительные, так и отрицательные последствия, по-разному формируя общественное мнение.

Влияние на социальную сплоченность

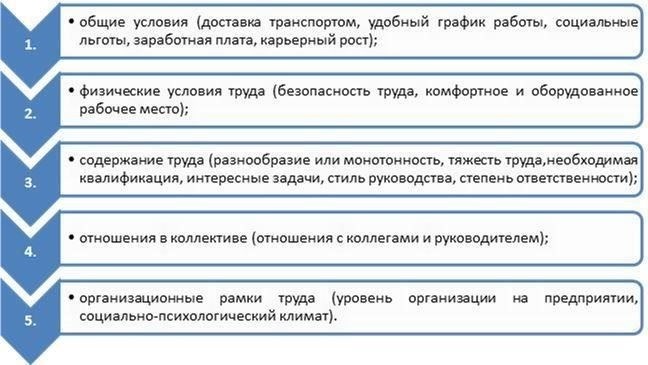

В обществах, где трудовые обязанности были формально принудительными, например в эпоху трудовых армий, была заметна попытка воспитать чувство общей ответственности. Обязывая участвовать в работе, государство стремилось устранить классовые различия и обеспечить равный вклад каждого члена общества. Эта инициатива воспринималась как отражение коллективной солидарности, способствующей формированию чувства единства среди граждан. Однако принудительный характер таких обязательств часто приводил к неудовлетворенности, поскольку люди были вынуждены работать в условиях, которые не всегда соответствовали их личным устремлениям или способностям. Социальная ткань подвергалась испытанию напряжением между индивидуальной свободой и общими целями общества.

Юридический и общественный сдвиг от обязательного участия в трудовых программах к более добровольному и рыночному подходу отражал более широкие идеологические изменения. Отмена этих систем часто приводила к переоценке ценности труда и роли государственного вмешательства в личную трудовую жизнь. Наследие этих изменений остается заметным в современном обществе, где до сих пор ведутся споры о степени участия государства в регулировании труда.

Несмотря на то, что во многих местах формальные трудовые обязательства были отменены, принципы, лежащие в основе таких систем, повлияли на современные дискуссии об экономическом вкладе и социальном равенстве. Инициативы, направленные на справедливое распределение труда, продолжают повторять принципы этих ранних политик, хотя и в другой форме. Отражение прошлой практики остается движущей силой современных дискуссий о равенстве доходов и социальной ответственности людей в составе рабочей силы.

Роль трудовой повинности в период военного коммунизма

Ключевым аспектом этой системы было навязывание населению трудовой повинности, часто принудительное с помощью политических и военных средств. На трудармию была возложена такая важная работа, как восстановление разрушенных войной промышленных предприятий, железных дорог и сельского хозяйства, которые сильно пострадали в ходе боевых действий. Их усилия стали основой плана Гоэлро, который был призван восстановить энергетическую инфраструктуру страны и перейти к плановой экономике.

С самого начала программа принудительного труда имела как социальные, так и политические последствия. Война усугубила экономические трудности, и трудовые обязательства, налагаемые на рабочих, были оправданы как ответ на эти вызовы. Политика, проводившаяся в этот период в отношении трудовой повинности, отражала острую необходимость в ресурсах для поддержания советского режима перед лицом внешних и внутренних угроз. Однако условия, в которых трудились рабочие, были суровыми, мало заботящимися о личной свободе и благополучии. Тех, кто не мог выполнять свои обязанности, часто отправляли в трудовые лагеря или наказывали по советским законам.

Отмена принудительного труда, по крайней мере в той форме, в которой он существовал во времена военного коммунизма, стала результатом как практических задач, так и политических сдвигов. По мере окончания гражданской войны и стабилизации экономической ситуации необходимость в таких крайних мерах отпала. Постепенное смягчение требований к труду отражало меняющиеся приоритеты советской экономической политики, но идеология государственного принуждения к труду продолжала оказывать влияние на будущие советские трудовые структуры на протяжении десятилетий.

В литературе этого периода можно найти подробные размышления о том, какое глубокое влияние оказывали трудовые обязательства как на экономику, так и на общество. Политика обязательного труда стала основополагающим аспектом раннего советского социализма, определив отношения между государством и его гражданами, а также повлияв на последующие социальные структуры и методы производства. Даже после отмены военного коммунизма наследие обязательного труда в разных формах сохранялось в социалистической политике СССР, оказывая влияние на экономические стратегии вплоть до 1920-1930-х годов.

Инициативы де-факто: План ГОЭЛРО и трудовая армия

План ГОЭЛРО, представленный в 1920-х годах, является одной из самых важных инициатив в ранних попытках Советского Союза перестроить свою экономику и промышленность. Он предусматривал электрификацию всей страны, что было крайне важно для развития советской инфраструктуры и промышленного потенциала. План, хотя и был амбициозным, в значительной степени опирался на мобилизацию рабочей силы, что напрямую связывало его с созданием «трудовой армии».

План ГОЭЛРО: Ключевые фигуры и вклад

Такие ключевые фигуры, как Глеб Кржижановский и другие видные коммунисты, сыграли значительную роль в разработке концепции и реализации плана. Их руководство способствовало реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые в конечном итоге должны были обеспечить рост советской промышленности. Успех плана был связан с его законодательной поддержкой, которая формализовала идею «коллективной» ответственности за национальное развитие. В литературе и историческом дискурсе часто подчеркивается, что успех ГОЭЛРО был прямым результатом интеграции рабочей силы в национальные проекты, превращения простых рабочих в солдат строительства.

Участие «трудовой армии» в реализации ГОЭЛРО можно рассматривать как инициативу, в которой гражданские обязанности были возведены в ранг национального долга. Такой подход демонстрировал, как директива государства трансформировала индивидуальную ответственность в коллективные усилия, что было краеугольным камнем советской идеологии.

Трудовая армия: Мобилизация и ее влияние

Создание трудовой армии в 1930-х годах стало продолжением этих инициатив де-факто. Изначально это была попытка организовать рабочую силу для реализации национальных проектов, таких как строительство инфраструктуры, дорог и других необходимых объектов. Эти рабочие часто мобилизовывались в соответствии со строгими правилами, которые подчеркивали концепцию долга и дисциплины. Трудовая армия» действовала по принципу взаимных обязательств, когда государство предоставляло пищу, кров и работу в обмен на приверженность рабочих делу построения социализма.

Эта инициатива сыграла важнейшую роль во время первых пятилетних планов, когда Советский Союз стремился к быстрой индустриализации и экономическим преобразованиям. Такие деятели, как Иосиф Сталин, продвигали идею дисциплинированной, организованной рабочей силы, которая должна была привести страну к новой эре производительности. Однако у этой системы были свои проблемы, в том числе тяжелые условия труда, которые стали предметом критики как в советской, так и во внешней литературе.

Несмотря на эти недостатки, план ГОЭЛРО и роль трудовой армии в нем стали поворотным пунктом в развитии СССР. Инициативы 1920-1930-х годов заложили основу для многого из того, что было достигнуто в последующие десятилетия. Сама трудовая армия стала символом единства целей государства и народа — отражением идеологической приверженности коммунизму и коллективных усилий по построению могучего государства.