В царской России продолжительность военной службы менялась с течением времени, отражая изменения в потребностях государства и общества. Изначально срок службы для среднего рекрута составлял 25 лет, что началось в начале XIX века. Этот срок был одним из самых продолжительных в Европе, что отражало как потребность в рабочей силе, так и желание царя содержать хорошо оснащенную армию. Однако фактический срок службы мог варьироваться в зависимости от правил набора, и часто солдаты служили всю свою взрослую жизнь.

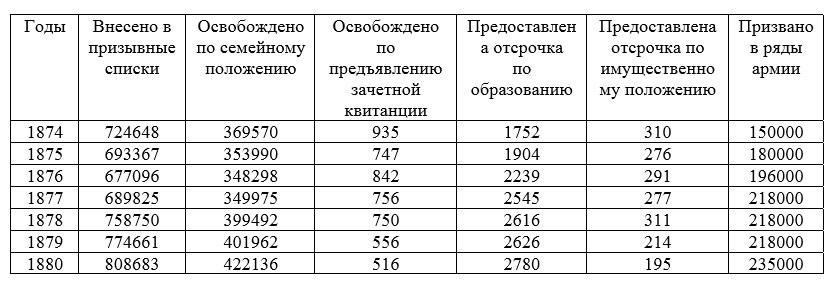

К концу XIX века под давлением общественных и экономических изменений закон постепенно сократил этот срок. В 1874 году в результате военных реформ, проведенных царем Александром II, срок службы был сокращен до 6 лет действительной службы, за которыми следовали еще 9 лет службы в резерве. Эта корректировка была призвана удовлетворить растущие потребности индустриализации и сделать военную службу более доступной для простых граждан. В результате улучшилась структура и боеготовность армии, а нагрузка на общество была несколько облегчена.

Несмотря на эти реформы, принцип обязательной военной службы оставался глубоко укорененным в российском обществе. Призыв в армию рассматривался как гражданский долг, а многие считали его неотъемлемой частью национальной лояльности. Система оставалась практически неизменной вплоть до падения царского режима, но уже к началу XX века структура воинской обязанности претерпела значительные изменения. Эти изменения стали ответом на меняющийся политический и экономический ландшафт того времени, предъявлявший новые требования как к армии, так и к рабочей силе страны.

Продолжительность военной службы в царской России: Исторический обзор

На протяжении всей истории российских вооруженных сил сроки службы солдат существенно менялись. Изменения в военной службе во время правления царей были обусловлены военными потребностями, политическими соображениями и общественным развитием. При царе Петре I в Российской империи были проведены масштабные реформы, которые заложили основу для будущего российской армии.

Изначально солдаты служили в русской армии пожизненно. Однако ко времени царя Петра I эта система начала меняться. Петр внес значительные изменения, введя 25-летний срок службы для рядовых. Эта политика была направлена на повышение эффективности и организации вооруженных сил. Срок службы не был одинаковым для всех родов войск; он варьировался в зависимости от должности, роли солдата и военной организации, к которой он принадлежал.

К XIX веку срок службы был сокращен. При царе Николае I срок обязательной службы в армии был снижен до 25 лет для рядовых солдат, но в результате постоянных реформ к концу 1800-х годов он был сокращен до 6 лет действительной службы. Тем не менее, срок службы часто продлевался за счет включения в резерв, что позволяло солдатам оставаться связанными военными обязательствами в течение более длительного времени.

В конце XIX века произошли значительные изменения, когда была введена более структурированная система призыва. Вместо пожизненной службы новобранцы теперь служили в течение определенного срока. В российскую военную систему стали входить как солдаты по призыву, так и профессиональные офицеры, что сделало армию более организованной и модернизированной. Новобранцы должны были служить два года, после чего их оставляли в резерве на длительный срок. К началу XX века реформы, проведенные при царе Николае II, позволили создать еще более гибкую структуру с различной продолжительностью службы в зависимости от военных потребностей.

Система воинской повинности, известная как «повинность», получила свое наиболее значительное развитие в период правления Петра I. Однако только в конце XIX — начале XX века продолжительность обязательной службы для рядовых солдат стала более структурированной. Благодаря этим реформам русские солдаты служили определенное количество лет на действительной службе, а затем несколько лет в резерве, что существенно изменило жизнь солдата в России.

Срок службы в российской армии не был единым для всех родов войск. В разных частях, таких как регулярная армия, гвардия и специализированные воинские части, были разные сроки службы. Эти различия в сроках службы отражают меняющиеся потребности и приоритеты российского общества и его вооруженных сил в этот период.

Как менялись сроки службы от Петра I до начала XX века

Со времен Петра I до начала XX века продолжительность и структура обязательной воинской повинности в России претерпели значительные изменения. Первоначально, при Петре I, срок службы в армии был установлен пожизненно, что заставляло солдат оставаться в строю до самой смерти. Однако ко второй половине XVIII века, в период правления Екатерины II, срок службы стал сокращаться. Реформы были направлены на снижение нагрузки на крестьян, вводились более специализированные системы воинской повинности, например, требование служить только одному мужчине на семью.

К началу XIX века введение системы «всеобщей воинской повинности» изменило порядок поступления в армию. Срок службы первоначально составлял 25 лет, но затем был сокращен до 20 лет, что отражало растущую потребность в профессиональных солдатах, поскольку российская армия становилась все более структурированной. Организационные изменения в армии в период правления Николая I привели к созданию новых воинских частей и введению новых правил, направленных на упорядочение процессов набора и обучения. Все это соответствовало более широкому принципу создания более эффективной и дисциплинированной армии.

В конце XIX — начале XX века Россия продолжала совершенствовать систему воинской повинности. Введение в 1874 году «рекрутского запаса» позволило сократить срок действительной службы при сохранении обязательного обучения для всех граждан мужского пола. В периоды войн сроки корректировались в зависимости от потребностей армии. Например, в военное время солдат часто оставляли на длительный срок, чтобы удовлетворить потребности сражений. К началу XX века срок службы стал намного короче, чем в предыдущие века, но система по-прежнему требовала периодического повторного зачисления в армию в соответствии с законом о воинской повинности, или «обязательством долга», исходя из потребностей государства.

На протяжении всего периода изменения в воинской повинности были обусловлены изменениями в военной стратегии и потребностями государства в солдатах, что привело к постоянному сокращению срока службы. Эволюция методов комплектования российской армии была тесно связана с более широкими историческими изменениями, повлиявшими на отношение Российской империи к своим военным обязанностям, включая реформы, войны и модернизацию армии.

Влияние военного устава на жизнь и распорядок дня солдата

Жизнь солдат в российских вооруженных силах во многом определялась строгим распорядком, который определял не только их распорядок дня, но и отношения с городом, семьей и обществом. Служба в армии, особенно после реформ, проведенных Петром I, требовала строгого соблюдения дисциплины, причем условия были разными в разные времена и в разных родах войск.

- Условия жизни и время, проведенное на службе: Жизнь солдат часто была ограничена казармами или военными лагерями на весь срок службы и практически не имела контактов с внешним миром. Срок службы был длительным, некоторые солдаты служили по 25 лет, что является радикальным изменением по сравнению с предыдущими временами, когда срок службы был значительно короче. Такие длительные периоды влияли на отношения солдат с родными городами и семьями, часто ограничивая их возвращение к гражданской жизни.

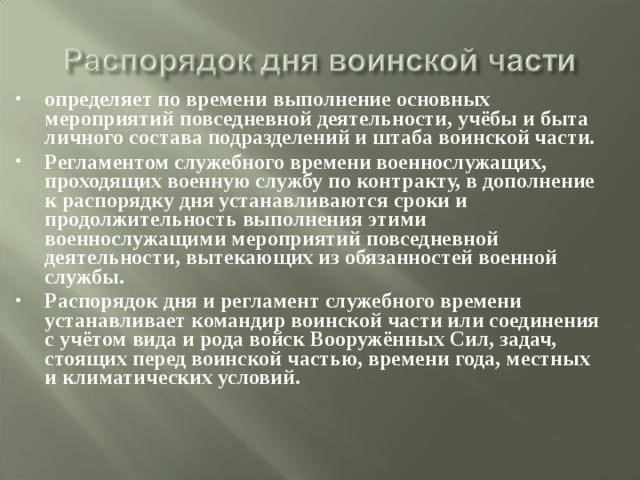

- Распорядок дня: В распорядке дня солдата преобладали тренировки, учения и строгое следование правилам, изложенным в военном уставе. Большую часть дня солдаты тратили на отработку боевых приемов и поддержание боевой готовности. В мирное время солдаты занимались ручным трудом, например, строили инфраструктуру, что часто было связано с потребностями государства или городов.

- Влияние военной организации: Структура армии, основанная на правилах и системе, введенных Петром I, означала, что жизнь солдат была жестко регламентирована. Приказы, записанные в военных уставах, диктовали все аспекты их поведения, от формы одежды до распорядка дня и даже питания. Такая строгая организация укрепляла чувство дисциплины и иерархии, но в то же время лишала солдат самостоятельности, поскольку от них часто требовали беспрекословного выполнения приказов.

- Жизнь за пределами городов: Многие солдаты, особенно размещенные в отдаленных или менее развитых регионах, жили вдали от городов. Такое разделение способствовало возникновению чувства изоляции, поскольку солдаты часто не знали о городской жизни и социальных изменениях. Кроме того, это ограничивало возможности солдат взаимодействовать с гражданским населением и приводило к жесткому разделению между военными и гражданским населением.

- Социальное влияние: Службу в армии одни воспринимали как возможность подняться по социальной лестнице, а для других она была вынужденным бременем. Строгие правила, установленные в армии, часто означали, что к солдатам относились как к подчиненным, а их жизнь определялась требованиями армии, а не личными желаниями и интересами.

Длительная служба, суровый устав и военная обстановка формировали жизнь русского солдата таким образом, что влияли не только на его индивидуальный опыт, но и на его связь с более широкими общественными и городскими изменениями. Организация русской армии, особенно в период петровских реформ, укрепила систему, в которой солдаты жили в изоляции от городской жизни и руководствовались требованиями государства. Это не только изменило их личные свободы, но и способствовало формированию дисциплинированной, но отстраненной военной идентичности.

Структура воинской повинности и роль призывников в царской армии

Система призыва в царской России со временем претерпела значительные изменения. Первоначально призывники набирались в основном из сельской местности, но позже в нее стали включать и городское население. Срок службы варьировался в зависимости от чина, сословия и места происхождения. В XVIII веке срок военной службы мог составлять от 15 до 25 лет, но в итоге был сокращен из-за растущего недовольства населения.

Организация воинской повинности была тесно связана с социальной структурой. Например, дворянские семьи имели более привилегированный доступ к офицерским должностям, в то время как крестьяне часто призывались на низшие должности. Это разделение влияло на военную иерархию и восприятие армии в обществе. Роль призывников часто диктовалась армейским уставом, или «уставом». Этот кодекс устанавливал правила, определявшие поведение и обязанности во время военной службы. В то время как некоторые рассматривали армию как престижную карьеру, многие солдаты, особенно из сельской местности, считали свою службу тяжким бременем.

Структура призыва также претерпевала постепенные изменения. Изначально рекруты отбирались по системе лотереи, в которой предпочтение отдавалось бедным. Однако к XIX веку были проведены реформы, направленные на создание более сбалансированной системы, а срок службы был сокращен. Однако уровень сложности не уменьшился. Условия службы требовали от солдат суровых тренировок и тяжелых условий, как в полевых условиях, так и в казармах. Во время войны призывники часто служили в зонах боевых действий, хотя им также могли поручать вспомогательные функции, такие как строительство, логистика и медицинское обслуживание.

Роль призывников в царской армии менялась на протяжении многих лет. Солдаты считались необходимыми для расширения империи и ее обороны. По мере роста империи росла и потребность в более крупных и эффективных вооруженных силах. Новобранцев, независимо от их происхождения, обучали поддерживать дисциплину и служить интересам империи. Однако для многих военная жизнь означала нечто большее, чем просто послушание. Это было испытание на выносливость, и тяготы службы формировали отношение к солдатам в обществе.

Восприятие воинской повинности менялось с течением времени. В прежние века военная служба считалась благородным долгом. Однако к XIX веку многие стали сомневаться в справедливости практики призыва. Увеличение срока службы и суровые условия привели к росту недовольства среди призывников, а некоторые даже прибегали к дезертирству. Несмотря на эти проблемы, царская армия оставалась грозной силой, с хорошо отлаженной системой, которая диктовала, как набирать, обучать и направлять солдат в различные регионы и конфликты.

Отношение общества к военной службе в Российской империи

На протяжении веков восприятие армейской службы в российском обществе претерпевало значительные изменения. Для многих служба в вооруженных силах была не просто обязанностью, а обязательной частью жизни, особенно в XVIII и XIX веках. Она была глубоко укоренена в социальной структуре общества и рассматривалась как важнейшее средство обеспечения стабильности государства. Для крестьянства воинская повинность часто воспринималась как нежелательное бремя, нарушающее их привычный уклад жизни и средства к существованию. Многие воспринимали службу в армии как вынужденную жертву, которая на долгие годы отрывала их от семьи и деревни. Однако для других, особенно из городских средних слоев или знатных семей, служба в армии стала престижной обязанностью, символизирующей патриотизм и верность короне.

Отношение общества к воинской повинности

К XIX веку понятие воинской повинности прочно укоренилось в российском обществе. С течением веков армия становилась неотъемлемой частью жизни России, а призывники служили все дольше. Например, во время правления императора Николая I сроки службы были увеличены, что вызвало широкое недовольство крестьянства. Несмотря на это, многие россияне воспринимали службу в армии как важный долг, как ответственность перед империей, превосходящую личные неудобства. Это мнение подкреплялось усилиями государства, пытавшегося увязать военную службу с национальной гордостью, представляя ее как средство защиты русской земли и ценностей от иностранных угроз.

Изменение взглядов с течением времени

С течением десятилетий представления об армейской службе менялись. Изначально это был принудительный труд для низших классов, но растущее влияние дворянства и военные реформы конца XIX века постепенно изменили динамику. Военная жизнь в российских городах стала ассоциироваться с престижем службы империи, что привело к изменению отношения общества к армейской службе. Однако сельское население по-прежнему относилось к ней с пренебрежением, поскольку она мешала им заниматься сельским хозяйством. Со временем идея службы в армии стала символизировать честь для представителей высших слоев общества, но бремя службы оставалось серьезной проблемой для многих жителей российских провинций.

Развитие и организация российских императорских вооруженных сил

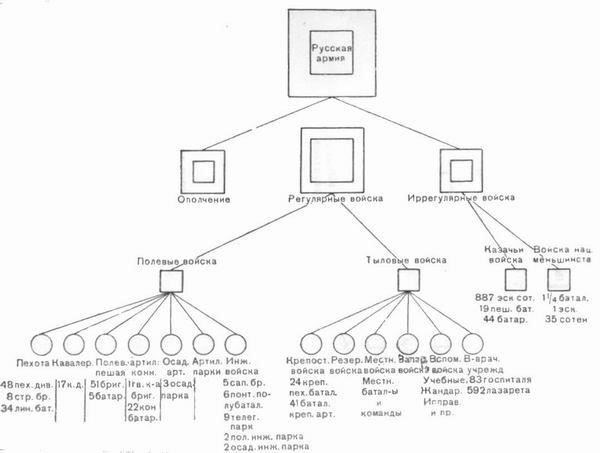

Русская императорская армия была организована по централизованной системе с упором на эффективность и дисциплину. Во время правления императоров армия стала краеугольным камнем российской военной мощи, а набор, обучение и структура играли значительную роль в ее силе.

Рекрутский набор и воинская повинность

Для пополнения рядов русской армии использовалась воинская повинность. Согласно принципу всеобщей воинской обязанности, служить должен был каждый трудоспособный мужчина. Процесс призыва был строгим и порой распространялся на сельскую местность российских городов и деревень. Молодые люди призывались на службу в разные периоды своей жизни, причем первый призыв часто происходил в возрасте около 20 лет. Призыв длился определенный срок, обычно от 6 до 25 лет, в зависимости от роли солдата и его военных обязанностей.

Организация и структура

Структура российских императорских вооруженных сил состояла из нескольких родов войск, каждый из которых занимался определенными аспектами боевых действий и обороны. Армия имела сложную систему, призванную обеспечить ее постоянную боеготовность. Существовали различные типы воинских подразделений, такие как пехота, кавалерия и артиллерия, и все они подчинялись строгому военному кодексу или уставу в соответствии с имперскими ожиданиями.

К началу XIX века организация армии претерпела значительные реформы. Военная иерархия была сформирована в связи с необходимостью обеспечить эффективное командование и управление во время войн. Подразделения были разделены на полки, каждый солдат служил в условиях строгой дисциплины, которая подкреплялась армейским кодексом.

По мере расширения знаний о современной войне армия адаптировалась к новым вызовам. Офицеры проходили интенсивную подготовку, а разработка нового оружия и тактики определяла будущее вооруженных сил. Реформы, проведенные в конце XIX века, оказали долгосрочное влияние на эффективность и боеспособность армии.

Таким образом, российская армия строилась на принципах, предполагающих давнюю традицию воинской повинности, в сочетании с военными реформами, которые соответствовали имперским целям и потребностям государства.