В соответствии с процессуальным кодексом Российской Федерации некоторые гражданские споры в зависимости от их предмета, подсудности и территориального расположения подсудны конкретным судам. Распределение дел между судами первой инстанции, включая областные и федеральные суды, определяется Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) и Конституцией Российской Федерации. Эти суды уполномочены разрешать споры по существенным вопросам, таким как право собственности, долговые требования, конституционные вопросы, в том числе определять подсудность дел, имеющих федеральное значение.

В частности, районные и областные суды призваны рассматривать дела, связанные с существенными исками, в том числе имущественные споры и дела, связанные со значительными финансовыми потерями. В случае шестимесячного срока для подачи исков сторонам крайне важно соблюдать сроки, установленные процессуальными кодексами. Эти сроки имеют ключевое значение для определения подсудности, особенно при обжаловании решений федеральных судов или конституционных судов по делам, относящимся к их округам или республикам.

Федерация определила конкретные правила, касающиеся юрисдикции этих судов, чтобы обеспечить рассмотрение всех дел в соответствующем органе, исходя из географического положения сторон и характера спора. Таким образом, любое дело, касающееся вопросов регионального значения, таких как финансовые претензии или право собственности на ценное имущество, может быть рассмотрено региональными судами или специализированными федеральными органами.

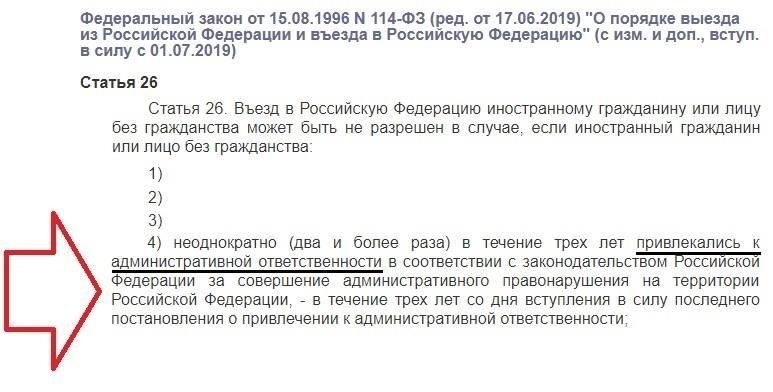

Понимание сферы применения статьи 26 в контексте гражданских дел

Статья 26 определяет сферу деятельности и компетенцию различных судов при рассмотрении гражданских споров. Она устанавливает границы, в которых региональные, федеральные и специализированные суды вправе разрешать определенные виды споров. Согласно данной статье, подсудность гражданских дел определяется характером дела и его связью с соответствующей территорией. В ней содержатся конкретные положения, касающиеся места рассмотрения дела, прав сторон и процедур, которые должны соблюдаться в таких случаях. Кроме того, статья определяет порядок рассмотрения некоторых решений, включая апелляции и ходатайства, на разных уровнях судебной системы.

Основные положения статьи 26 при разрешении гражданских споров

Одним из ключевых аспектов статьи 26 является ее направленность на определение пределов юрисдикции гражданских споров. Статья наделяет Верховный суд и региональные суды полномочиями по рассмотрению конкретных споров, имеющих общегосударственное значение, или споров, выходящих за рамки компетенции нижестоящих судов. Распределение юрисдикции гарантирует, что дела с более широкими последствиями, например, касающиеся значительных активов или межрегиональных интересов, будут рассматриваться судами, способными решать сложные правовые вопросы. Кроме того, статья устанавливает процессуальные правила рассмотрения дел, обеспечивая последовательность и справедливость принимаемых решений.

Еще одним важным моментом является указанный в статье шестимесячный срок для подачи определенных апелляций, согласно которому решение должно быть обжаловано в течение этого срока. Это гарантирует, что задержки не помешают судебному процессу и что дела будут разрешаться своевременно. В случае отказа, как, например, в деле «Павлович против Жигунова», в статье прописаны процедуры обращения в вышестоящие инстанции и указаны основания для пересмотра решений.

Практические последствия и применение

Статья 26 играет важнейшую роль в определении прав сторон, участвующих в гражданских спорах. Она устанавливает рамки, в которых защищаются права физических лиц, и обеспечивает правовую основу для предъявления сторонами требований в отношении имущества, договоров и других правоотношений. В статье также рассматривается взаимодействие федеральной и региональной юрисдикций, предлагается структурированный подход к рассмотрению дел, которые могут затрагивать как местные, так и национальные интересы. По сути, она преодолевает разрыв между различными уровнями судебной власти, гарантируя, что ни одна из сторон не останется без возможности воспользоваться надлежащими правовыми процедурами.

На практике это означает, что частные лица и организации, участвующие в гражданских спорах, должны понимать, к какой именно судебной юрисдикции относится их дело. Например, споры о правах на региональную собственность или специфические местные проблемы могут решаться на региональном уровне, в то время как более широкие правовые вопросы, например, связанные с крупными коммерческими интересами, могут быть переданы в Верховный суд. Такое разделение крайне важно для обеспечения эффективного функционирования правовой системы, предотвращения дублирования и конфликтов юрисдикций.

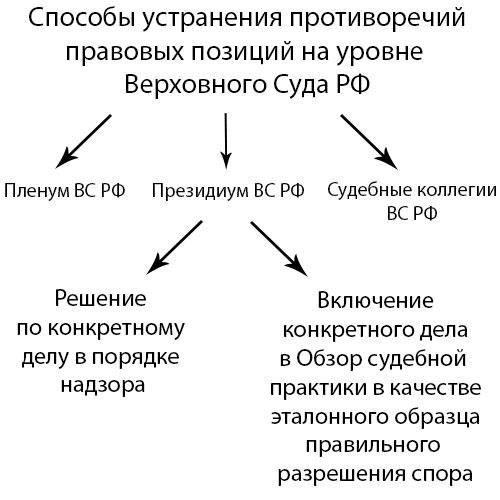

Основные правовые интерпретации статьи 26 в решениях Конституционного суда

В конституционном прецедентном праве толкование статьи 26 существенно влияет на распределение юрисдикции между судами. Один из ключевых моментов связан с толкованиями, сделанными Конституционным судом, особенно в делах, касающихся имущественных споров, исков, связанных с интеллектуальной собственностью, и исков, связанных с федеральными органами власти. В этих делах Конституционный суд подчеркнул важность обеспечения всем заинтересованным сторонам возможности справедливого судебного разбирательства в соответствующем судебном органе.

Решения Суда по вопросам, связанным с определением подсудности, прояснили, как дела, затрагивающие границы муниципалитетов и федераций, распределяются между судебными системами разных уровней. Например, споры, касающиеся вопросов федерального значения, таких как регулирование Интернета или гражданские обязанности, могут быть отнесены к юрисдикции вышестоящих судов или судов конкретных городов в зависимости от специфики дела.

Разъяснения по поводу изменений в юрисдикции

Кроме того, недавние постановления еще более четко определили процессуальные последствия изменений в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК). Эти изменения влияют на порядок рассмотрения апелляций, особенно в делах, связанных с административными исками, правами интеллектуальной собственности, а также в делах, которые проходят через суды общей юрисдикции. В частности, изменения в сторону упрощения процедур были отмечены в делах, связанных со спорами о деятельности в Интернете или об авторских правах.

В результате взаимоотношения между Конституционным судом и региональными судебными органами стали более тонкими, что позволило уточнить обстоятельства, при которых федеральные суды должны рассматривать дела национального масштаба, в том числе связанные с правами собственности или нормативными актами национального уровня. Эти толкования обеспечивают единообразие судебных процессов как в федерации, так и в регионах.

Влияние постановления Конституционного суда № 1047-О на гражданское судопроизводство

Определение Конституционного суда РФ № 1047-О оказало существенное влияние на порядок рассмотрения гражданских споров, в частности, на распределение юрисдикции и полномочий между различными судами Российской Федерации. Постановление, разъясняющее сферу действия и применение некоторых положений Гражданского процессуального кодекса РФ, затрагивает как процессуальное законодательство, так и права граждан при обращении за правосудием. В частности, постановление затрагивает вопросы судебного усмотрения и упрощенного подхода к рассмотрению дел, предусмотренного статьей 376.1 Кодекса.

Ключевые положения и толкование постановления

- Разъяснение по поводу рассмотрения дел: Суд разъяснил, как правильно распределять дела между региональными судами и другими инстанциями. В постановлении подчеркивается, что когда дело касается значительных активов или важных юридических вопросов, оно должно быть надлежащим образом направлено в суд соответствующего уровня, что позволит избежать неоправданных задержек.

- Правило шести месяцев: В постановлении разъясняется, что дела, затрагивающие имущественные права, должны рассматриваться незамедлительно, при этом установлен строгий шестимесячный срок для судебного рассмотрения с момента получения заявления. Это согласуется с новым акцентом на ускорение гражданского судопроизводства в соответствии со статьей 376.1 Гражданского процессуального кодекса.

- Полномочия судьи: В постановлении подчеркивается расширенная свобода действий судьи при определении процессуальной формы дела, что позволяет применять как упрощенные, так и полные слушания в зависимости от сложности и характера рассматриваемого вопроса.

Последствия для граждан и правовых отношений

- Влияние на имущественные споры: В делах, связанных со спорами о собственности или других ценных активах, это решение подтверждает необходимость четких судебных процессов для быстрого и справедливого определения права собственности или прав.

- Права граждан и доступ к информации: В постановлении подчеркивается, что граждане Российской Федерации теперь имеют более свободный доступ к судам, особенно в случаях, когда оспаривается собственность или права, поскольку судьи обязаны своевременно рассматривать такие вопросы в приоритетном порядке.

- Упорядочение судебных процессов: Определяя характер судебного усмотрения при рассмотрении дел, Суд стремится упростить процесс для всех участвующих сторон, обеспечивая логичность и целесообразность всех действий.

В заключение следует отметить, что определение Конституционного суда № 1047-О изменило порядок гражданского судопроизводства в Российской Федерации, уточнив распределение дел, установив четкие сроки их рассмотрения и повысив роль судей в упрощении судебных процедур. Данное постановление играет ключевую роль в обеспечении более эффективного доступа граждан к правосудию на всей территории страны, особенно в сфере имущественных прав и договорных споров.

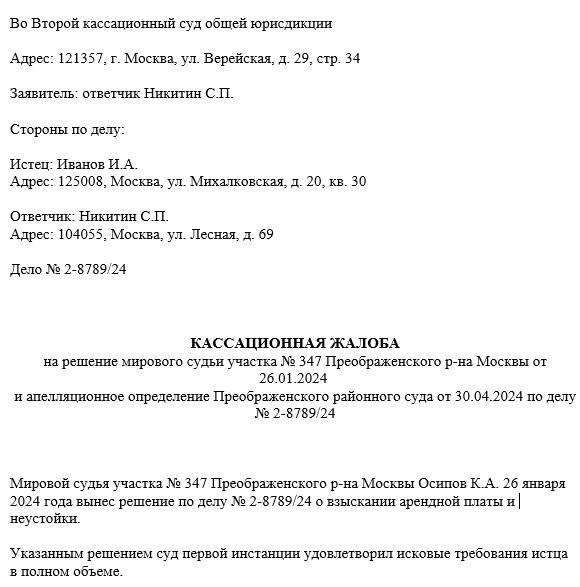

Оспаривание конституционных прав в соответствии со статьей 26 и 376.1 Гражданского процессуального кодекса

Иски, связанные с конституционными правами, согласно статьям 26 и 376.1 Гражданского процессуального кодекса, могут быть поданы в федеральный или региональный суд. Эти положения уточняют порядок рассмотрения таких исков, определяют сроки и роль суда в рассмотрении вопросов, касающихся основных прав. Суды уполномочены рассматривать дела, связанные со спорами, касающимися имущества, долгов или обязательств, которые затрагивают конституционные гарантии.

Процедура и правовые разъяснения

Рассмотрение дел о нарушении конституционных прав предполагает шестимесячный срок давности для подачи жалобы. Этот срок установлен судебной практикой судебных органов Российской Федерации, в том числе Федерального суда. При принятии решений суд часто руководствуется прецедентным правом, например, определением 1047-О, которое дает четкое представление о том, как должны защищаться конституционные права в контексте гражданских обязательств. Процесс принятия решений подлежит прямому пересмотру в делах, связанных с долгами или имущественными спорами, подпадающими под федеральную и региональную юрисдикцию.

Участие сторон и средства правовой защиты

Лица, участвующие в делах, связанных с оспариванием конституционных прав, в том числе стороны из разных республик или регионов, могут обратиться в суд с жалобой, если считают, что их права, предусмотренные Конституцией, были нарушены. В результате рассмотрения дела судьей и изучения соответствующих фактов будет установлено, были ли нарушены конституционные права. Любые жалобы на эти решения могут быть направлены в вышестоящие судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения.

Практические последствия отказа Конституционного суда в принятии жалобы к рассмотрению

Когда Конституционный суд Российской Федерации отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, это имеет значительные практические последствия как для граждан, так и для судебной системы. Такой отказ напрямую затрагивает процессуальные права человека, особенно в части доступа к вышестоящим судебным инстанциям. Решение судьи об отказе в рассмотрении жалобы может ограничить возможность оспаривания решений, затрагивающих основные права, как это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) РФ.

Влияние на права граждан и средства правовой защиты

Согласно статье 1047-O, отказ суда принять жалобу к рассмотрению ограничивает возможности гражданина по обращению в суд, особенно если речь идет о нарушении конституционных прав. Отсутствие средств правовой защиты через конституционный суд означает, что гражданин должен полагаться на другие правовые средства, такие как обращение в нижестоящие суды или обращение за защитой через специализированные комиссии. Эти альтернативы могут занимать больше времени и быть менее эффективными для устранения конституционных нарушений, о которых заявляет человек.

Последствия для судебной системы

Решение конституционного суда не принимать жалобу к рассмотрению также имеет более широкие последствия для эффективности судебной системы. Отказ, несмотря на соблюдение ограничений, установленных законодательством, может привести к скоплению нерассмотренных дел. Кроме того, такие решения ставят под сомнение применение и толкование конституционных принципов нижестоящими судами, что потенциально может изменить последовательность защиты прав в различных регионах, в том числе в автономных округах и краевых субъектах Российской Федерации.

На практике отказ влияет не только на непосредственное рассмотрение дела, но и может повлиять на процессуальный подход участвующих сторон в будущих спорах, потенциально заставляя их пересмотреть подход к судебному разбирательству в рамках судебной системы Российской Федерации. Решение суда становится важным ориентиром для будущих постановлений и решений, особенно с точки зрения значимости конституционных норм в судебном процессе.

Сравнительный анализ статьи 26 с международной судебной практикой по гражданским спорам

При сравнении положений российского законодательства, касающихся подсудности гражданских споров различным судам, с международными стандартами обнаруживаются заметные различия в сфере применения и процессуальных аспектах. Юрисдикция судов, определенная в российском законодательстве, в особенности положения, касающиеся федеральных судов и судов субъектов РФ, представляет собой уникальную основу для рассмотрения споров. Глубокое понимание этих различий поможет оценить, как рассматриваются гражданские дела в разных правовых системах.

Ключевые положения российского законодательства в сравнении с международными правовыми системами

Российское законодательство, особенно в части региональной и федеральной юрисдикции, подчеркивает роль судов в разрешении споров, возникающих в пределах отдельных регионов или городов. Статья 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК) определяет полномочия различных судов, в том числе расположенных в крупных городах и автономных округах. Это контрастирует с международной судебной практикой, в которой гражданские споры часто подпадают под более широкое толкование юрисдикции, выходящее за пределы территориальных границ.

Ключевое отличие заключается в гибкости юрисдикции. В то время как российская система является сугубо территориальной, с четким разделением на федеральные, региональные и городские суды, многие международные системы допускают более гибкую юрисдикцию, особенно в делах с транснациональными элементами или спорах с несколькими юрисдикциями. Это особенно очевидно в спорах, связанных с корпорациями или международными договорами, где суды могут осуществлять юрисдикцию на основе факторов, выходящих за рамки простого географического положения.

Международное прецедентное право и его влияние на российскую правовую практику

Например, в случаях, когда споры касаются активов или лиц, находящихся в разных юрисдикциях, российские суды не всегда обладают необходимыми полномочиями для эффективного рассмотрения таких вопросов. В таких ситуациях необходимость международного сотрудничества становится очевидной, поскольку Россия, как и многие другие страны, является субъектом международных соглашений, которые влияют на сферу ее юрисдикции.

В заключение следует отметить, что в то время как российское законодательство обеспечивает структурированный и территориально определенный подход к рассмотрению гражданских споров, международная юриспруденция предлагает более гибкие рамки, которые адаптируются к растущей сложности глобальных правовых отношений. Интеграция обеих систем может привести к более эффективному рассмотрению дел, особенно трансграничных, за счет гармонизации юрисдикционных правил с международными стандартами.