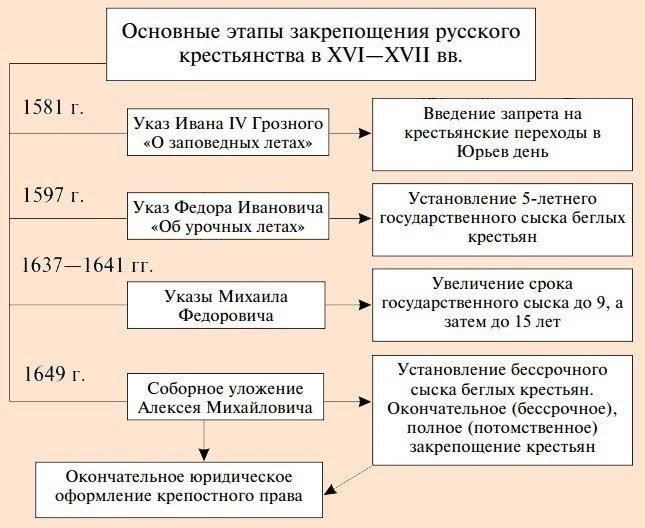

Исследование трансформации российского крепостного права позволяет понять правовую базу, регулировавшую отношения между помещиками и крестьянами. Этот сдвиг, начавшийся в XVI веке, ознаменовался формальным превращением крестьян в крепостных, юридически привязанных к обрабатываемой ими земле. Понимание того, как правовая система того времени способствовала созданию такой системы, требует изучения как социальной динамики, так и законодательных действий, способствовавших формированию такой структуры.

Изучив законодательство, регулирующее крепостное право, можно проследить его истоки в конкретных законодательных актах, направленных на консолидацию власти над землей. Формальная кодификация статуса крестьянина как крепостного, которому запрещалось покидать землю, вошла в российскую правовую практику. Этот процесс способствовал превращению крепостного из свободного работника в юридически связанного труженика с ограниченными правами по закону.

Формирование крепостного права также связывало крестьян непосредственно с землей, уменьшая их автономию и укрепляя структуру власти в российском государстве. Российская монархия опиралась на законы, которые привязывали крестьян к их помещикам, делая землю основным средством контроля. Благодаря этим изменениям правовой статус крепостного стал неотделим от земли, которую он обрабатывал.

Изучая работы таких ученых, как Дзюба, мы можем глубже понять сложные правовые рамки, которые способствовали росту крепостного права в российском обществе. Эти источники проливают свет на то, как законодательные решения формировали опыт крепостных в российской истории, раскрывая пути пересечения правовых норм и социальных ожиданий.

Формирование крепостного права в России: Обзор законодательства

В контексте возникновения крепостного права в России правовая база сыграла важнейшую роль в формировании системы, привязывавшей крестьян к земле и их господам. Формирование этого института происходило не внезапно, а постепенно, под влиянием социальных, экономических и политических факторов.

Правовые основы крепостного права

Корни крепостного права в России можно проследить в правовой практике, касающейся земельной собственности и крестьянского труда. В XVI веке введение различных правовых норм, таких как «Уложение» (Кодекс 1649 года), закрепило статус крестьян как крепостных, фактически поставив их в зависимость от землевладельцев. Эти законы устанавливали, что крестьяне не могли покидать землю, на которой работали, без разрешения землевладельца, что ознаменовало собой явный переход к жесткой социальной структуре, характерной для феодальной России.

- В середине XVI века правовые реформы начали ограничивать передвижение крестьян.

- Кодекс 1649 года более четко определил отношения между землей и трудом, привязав крестьян к земле.

- Помещики получили больше юридических прав на своих крепостных, включая контроль над их работой и правовым статусом.

Влияние на крестьян и землевладельцев

Правовая система обеспечила землевладельцам больший контроль над их рабочей силой. Это не только усилило власть дворянства, но и юридически урезало права крестьян. По мере развития законодательства крестьянам становилось все труднее выходить из крепостной зависимости, поскольку их правовой статус был привязан к земле, которую они обрабатывали.

- Землевладельцы получили законное право распоряжаться трудом своих крепостных как частью земли.

- Юридическая привязка крестьян привела к резкому разделению сословий, создав жесткую социальную иерархию.

- С течением времени правовая структура крепостного права укреплялась, что привело к укоренению этой социальной системы в России.

Правовая история крепостного права в России представляет собой сложную картину, в которой закон и социальный порядок были тесно переплетены, а созданная в XVI веке структура сыграла решающую роль в распространении системы на протяжении последующих столетий. Речь шла не только о собственности на землю, но и о правовом контроле над трудом, что легло в основу практики русской аристократии.

Правовые истоки крепостного права в России: Ключевые исторические события

Формирование крепостного права в России тесно связано с ключевыми событиями в развитии права собственности и социальных структур. Одним из самых ранних законодательных актов, способствовавших формированию этого института, стало юридическое признание права собственности на землю за дворянами. В XVI веке реформы Ивана IV сыграли значительную роль в укреплении власти дворян над землей и крестьянами. К этому периоду относится зарождение крепостного права, когда крестьяне все больше привязывались к обрабатываемой ими земле, связанной различными формами юридического рабства.

Основные правовые изменения в XVI и XVII веках

В XVI веке принятие таких законов, как «Уложение» 1649 года, еще более укрепило правовой статус крестьян как подданных землевладельцев. Эти правовые акты официально закрепили принцип, согласно которому крестьяне не могли покидать свою землю без разрешения господина, что ознаменовало явный переход к наследственному крепостному праву. Кодекс не только ограничивал передвижение крестьян, но и определял их как часть земли, подобно тому как собственность рассматривалась с юридической точки зрения. Связь между землей и крестьянами стала закрепляться в законе, постепенно уменьшая автономию низших классов.

Роль имущественных прав и дворянства

На протяжении XVI века различные правовые реформы заложили основу для институционализации крепостной системы. Развитие российского законодательства позволило землевладельцам получить больший контроль над землей и трудом на ней. Ключевым юридическим моментом стало Уложение 1597 года, которое ввело закон, привязывающий крестьян к обрабатываемой ими земле. Закон способствовал ограничению передвижения крестьян, привязывая их к своим землевладельцам и уменьшая их возможности искать лучшие возможности в других местах.

Законодательство, обсуждаемое такими учеными, как Дзуба, подчеркивает трансформацию трудовых отношений в этот период. Крестьяне, которые раньше могли свободно менять место жительства, стали подчиняться власти землевладельцев. Этот сдвиг был оформлен различными юридическими прецедентами, которые предоставляли землевладельцам широкий контроль над жизнью крестьян, обрабатывающих их землю.

Формирование социальных отношений с помощью права

XVI век ознаменовался кристаллизацией феодальных отношений между землевладельцами и крестьянами. Российское законодательство не только защищало право землевладельца на землю, но и определяло правовые рамки, в которых должны были работать крестьяне. Эти законы стали ключевым фактором в укреплении системы крепостного права. Ограничивая права крестьян и регулируя их передвижение, правовая система укрепляла социальную иерархию, создавая рабочую силу, зависимую от землевладельцев.

Как отмечается в научных статьях, связь между правом и зарождением крепостного права была связана не только с регулированием земельных отношений, но и с укреплением властных структур, определявших социальный порядок в России. Законы, регулирующие землевладение и крестьянские повинности, способствовали созданию жесткой социальной системы, в которой крестьяне часто были связаны наследственными узами с землей и своими владельцами.

Законодательные основы крепостного права: Соборное Уложение 1649 года

Соборное Уложение 1649 года сыграло решающую роль в становлении крепостной системы в России. Оно закрепило правовые основы статуса крестьянства, привязав их к земле. Введя отдельные статьи, касающиеся крепостного права, Уложение юридически признало права помещиков над крестьянами и создало условия для дальнейшего развития крепостного права.

Основные положения Соборного Уложения 1649 года

Статья 1. Четко определяла статус крепостного, связывая его непосредственно с землей и устанавливая наследственный сервитут.

Статья 9: Вводила положения о переходе крестьян от одного землевладельца к другому, еще более закрепляя их порабощение.

Статья 13: устанавливала юридическую ответственность крестьян перед своими хозяевами, определяя наказания за неповиновение.

В результате Соборное Уложение заложило правовую основу для укоренения системы крепостного права. Этот закон также отразил меняющуюся динамику власти между дворянством и крестьянством. Он стал важным моментом в длительном процессе оформления отношений между помещиками и их крестьянами в России.

- Влияние на крепостных и землевладение

- Закон предоставлял помещикам «право» контролировать передвижения своих крепостных, гарантируя, что крестьяне останутся привязанными к земле и не смогут покинуть ее без разрешения.

- Крестьяне подчинялись власти помещика, что ставило их в зависимость от земли и ресурсов господина, необходимых для выживания.

Уложение ограничивало свободу передвижения крестьян, фактически ограничивая их возможности для лучшей жизни или получения средств к существованию.

По сути, Соборное Уложение создало правовую базу, которая кодифицировала связи между крестьянами и помещиками. Оно также закрепило положение помещиков как экономической и юридической власти над крепостными, заложив основу для широко распространенной в России системы подневольного труда, которая будет господствовать в течение последующих столетий. Благодаря этим юридическим статьям система крепостного права в России была формализована, что способствовало сохранению давних традиций крепостного права в стране.

- Трансформация феодальных обязательств в правовые границы в российском обществе

- В российском обществе переход от феодальных повинностей к юридически определенным правам ознаменовал собой значительную трансформацию, особенно в контексте земельных и трудовых отношений. Этот процесс во многом был обусловлен формированием системы, при которой крестьяне, привязанные к земле, подчинялись власти землевладельцев. Понятие «крестьянские повинности» со временем превратилось из неформальных обычаев в кодифицированные правовые нормы.

- К XVI-XVII векам рост системы землевладения в России потребовал формального оформления отношений. Правовой статус крепостных был закреплен под руководством ученых-правоведов, чьи труды по земельному и трудовому праву внесли значительный вклад в формирование российского имущественного права. Феодальные обязанности, изначально основанные на личной преданности и взаимных обязательствах, оформились в жесткие правовые рамки, ограничивая свободу крепостных и обеспечивая контроль помещиков как над землей, так и над ее обитателями.

Ключевым юридическим документом, заложившим основу этой трансформации, стало «Уложение» 1649 года. Этот свод законов фактически привязал крестьян к земле, превратив их из простых подданных феодала в юридически определенных иждивенцев, что ознаменовало зарождение в России юридически признанного крепостного права. Введение этой системы устанавливало конкретные границы того, как землевладельцы могли распоряжаться своей собственностью, обеспечивать исполнение обязательств и ограничивать мобильность крестьян. В результате права крестьян на землю стали основываться не только на традиционных обычаях, но и на юридических принципах, которые предоставляли землевладельцам прямой контроль над их рабочей силой.

Этот сдвиг имел глубокие последствия для формирования социальных отношений и экономической структуры российского общества. Благодаря законодательной кодификации статус крепостных был привязан как к земле, так и к закону, что создало четкие и обязательные для исполнения границы между дворянством и крестьянством. Как следствие, крепостное право в России стало юридически признанным институтом, закрепившим социальную иерархию и экономическую зависимость. Изучение автором юридических текстов показывает, что эти изменения носили не только политический характер, но и были глубоко переплетены с развитием структуры имущественных и личных прав в российском обществе.

Правовые и экономические последствия для российских землевладельцев и крепостных крестьян

В условиях крепостного права в России отношения между помещиками и крепостными существенно влияли как на правовую базу, так и на экономические условия. Помещики, владевшие крупными имениями, по российскому законодательству были наделены юридическими правами требовать труд и налагать ограничения на крепостных. Эта структура формировала системы землевладения и социальную иерархию, поскольку крепостные были юридически привязаны к земле и не могли свободно перемещаться или менять свой статус по рождению.

С экономической точки зрения, землевладельцам была выгодна рабочая сила, по сути привязанная к земле, что позволяло им максимизировать производство без существенных затрат на заработную плату или трудовые права. Такая система обеспечивала привязку богатства помещика к объему сельскохозяйственной продукции, поскольку крепостные выполняли сельскохозяйственные работы и другие виды работ, которые поддерживали доходность поместья. Однако это также означало, что экономический рост в России был ограничен неспособностью крепостных участвовать в более широких рынках или повышать свою социальную и экономическую мобильность.

Для крепостных крестьян правовые рамки закрепляли цикл бедности и зависимости. Хотя формально они подчинялись законам Российской империи, их личная свобода была ограничена статусом собственности землевладельцев. Эти ограничения привели к резкому расколу в обществе, где помещики обладали правами на землю и людей, в то время как крепостные имели мало возможностей для улучшения своего положения по закону. Отсутствие личной автономии подавляло социальную мобильность крестьян, которые были пожизненно привязаны к земле и имели мало возможностей изменить свое экономическое положение.

Таким образом, система крепостного права в России накладывала на крепостных значительные правовые и экономические обременения, обеспечивая помещикам контроль над землей и трудом, что усиливало социальное и экономическое неравенство. Правовые отношения между этими двумя группами населения напрямую влияли на более широкие экономические условия того времени, и последствия этого ощущались во всем российском обществе. Эта система ограничивала экономический динамизм и социальный прогресс, что привело к долгосрочным последствиям для социальной структуры страны.

Роль государственной власти и судебной системы в поддержании крепостного права

В историческом контексте России государственная власть и судебная система сыграли значительную роль в сохранении института крепостного права. Создавая правовые структуры, которые усиливали контроль помещиков над крестьянами, правительство обеспечивало сохранение системы в соответствии с интересами правящего класса. Формирование законов, касающихся прав крестьян на землю, отражало четкую модель порабощения, позволяя дворянам диктовать передвижение и труд своих подданных. Эти законы были тщательно разработаны для поддержания существующего социального порядка, при котором крестьяне оставались привязанными к своей земле и не могли покинуть ее без разрешения своих хозяев.

Влияние государственной власти на землевладение и крестьянский труд

Роль государства в регулировании земельной собственности имела решающее значение для продолжения существования крепостного права. С помощью указов и распоряжений российские власти обеспечивали невозможность свободной передачи земли, тем самым сохраняя зависимость крестьян от землевладельцев. Закон признавал эти отношения, определяя крестьян как просто собственность, привязанную к земле, а не как независимых граждан, имеющих право на собственный труд. Такая правовая база фактически уменьшала потенциал социальной мобильности и укрепляла контроль системы над сельским населением. Правительство, часто вступая в союз с дворянством, разрабатывало политику, которая расширяла юридическое определение землевладения, гарантируя, что крестьяне будут привязаны к земле на неопределенный срок.

Роль судебной системы в обеспечении крепостного права

Судебная система России укрепляла крепостное право с помощью правовых механизмов, которые гарантировали крестьянам отсутствие средств правовой защиты против помещиков. Суды, находившиеся под сильным влиянием аристократии, обычно вставали на сторону землевладельцев, отстаивая их права от прав крестьян. Крестьяне имели ограниченный доступ к юридической помощи, а когда они все же обращались за правосудием, результат редко был в их пользу. Появление специальных законов, защищающих права землевладельцев, еще больше способствовало укоренению крепостного права, гарантируя, что даже в судебных спорах динамика власти оставалась перекошенной в пользу аристократии. Кроме того, в правовой инфраструктуре того времени отсутствовали гарантии, необходимые для защиты прав крестьян, что еще больше усугубляло их порабощение.

Закон/политика

Роль государства

Одной из самых ранних и значимых правовых вех стал Манифест об эмансипации 1861 года. Этот документ стал поворотным пунктом, отменив личное рабство крепостных и предоставив им частичную свободу. Однако закон не сразу решил социальные проблемы крестьянства, поскольку оставил многих из них с ограниченными правами и обязанностями по отношению к своим бывшим помещикам. Несмотря на это, манифест заложил основу для будущих правовых действий, которые постепенно улучшали жизнь крестьян.

На протяжении второй половины XIX века российская правовая система продолжала развиваться, а реформы, направленные на улучшение условий жизни бывших крепостных, продолжались. Среди них были законы, способствующие формированию прав на владение землей, а также юридические механизмы, позволяющие крестьянам претендовать на большую долю в своем экономическом будущем. Однако, несмотря на эти реформы, социальная структура оставалась жесткой, и многие крестьяне по-прежнему сталкивались с серьезными правовыми проблемами в своих попытках добиться подлинной независимости.

Ученые, анализирующие постепенный сдвиг в российской правовой мысли, указывают на сложность этого периода, отмечая, что хотя некоторые законы предоставляли права, они часто сопровождались ограничениями, препятствовавшими реальным изменениям. В работах историков и правоведов подчеркивается, что переход от крепостного права был связан не столько с одним революционным актом, сколько с длительными и многогранными изменениями в законодательстве, вызванными меняющимися потребностями и давлением общества.