Чтобы понять возникновение крестьянской кабалы в России, необходимо рассмотреть систематическое огораживание земель, которое ограничивало свободу простых крестьян. Этот процесс, закрепленный императорскими указами и административными мерами, создал жесткие рамки, которые формировали социально-экономическую структуру на протяжении веков. Истоки этой системы сложны, но очевидно, что она привела к созданию экономической модели, позволявшей помещикам сохранять абсолютный контроль над трудом крестьян.

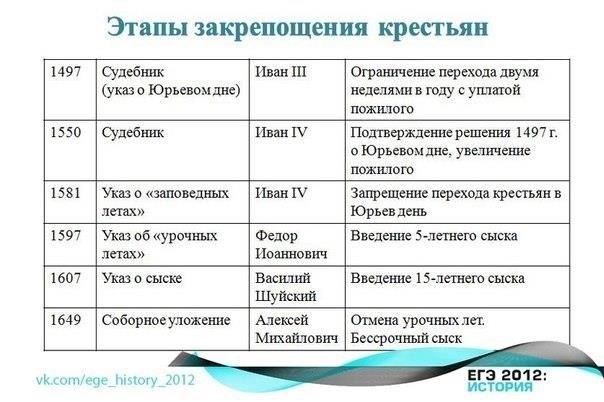

В XVI веке российское правительство столкнулось с проблемой консолидации власти на обширных и зачастую беззаконных территориях. Попытки укрепить управление привели к введению правовых мер, ограничивавших крестьян землей их господ. Эта система была подкреплена законами, согласно которым безземельные крестьяне были привязаны к своим господам, тем самым укрепляя институт кабалы по всей России. Печально известный Указ, изданный в начале XVII века, стал важным поворотным пунктом, закрепив эту кабалу.

По мере углубления кризиса аграрной экономики России попытки регламентировать крестьянство и их передвижение становились все более жесткими. Попытки реформировать и постепенно освободиться от оков этой системы, однако, наталкивались на сопротивление. Проводимые в XVIII веке политические реформы были направлены на изменение баланса сил, но зачастую они имели ограниченный успех. Инерция в решении проблем свободы крестьянства сохранялась десятилетиями, и до середины XIX века существенных реформ не проводилось.

Истоки крепостного права в России: Причины закрепощения крестьян

Понимание корней системы огораживания в российском обществе требует изучения ряда важнейших факторов. Понятие «крестьянство» в Российской империи претерпело значительные изменения, что привело к возникновению системы, привязывавшей большинство сельского населения к помещикам.

Одной из основных причин возникновения этой системы стала нестабильность, возникшая после распада средневековой феодальной структуры. Отсутствие четкой правовой базы, определяющей права крестьян, делало их уязвимыми для эксплуатации. На ранних этапах существования Российской империи права крестьянства не были определены, что позволило помещикам усилить контроль над сельскохозяйственными рабочими.

- Правовые пробелы: Отсутствие специальных нормативных актов, защищающих крестьян, способствовало их порабощению. Не имея законных прав на свободное передвижение, многие крестьяне оказались привязаны к своим землевладельцам.

- Феодальный кризис: По мере развития экономики растущие требования дворянства и государства к военной службе и налогообложению побуждали землевладельцев к поиску более постоянной рабочей силы, что привело к огораживанию крестьян.

- Экономическое давление: Расширение сельскохозяйственной экономики при царизме усилило потребность в стабильной и дешевой рабочей силе, тем самым укрепив систему крепостного права.

Усилия российского правительства по регулированию трудовых отношений привели к многочисленным попыткам стабилизировать систему. Правительство принимало указы, которые как закрепляли, так и ограничивали права крестьян. Эти попытки часто имели обратный эффект, приводя к ужесточению форм эксплуатации.

- Указы: Ранние императорские указы, направленные на контроль над крестьянами, лишь усугубляли их зависимость от землевладельцев. Действия государства по регулированию рабочей силы часто определялись интересами элиты.

- Неудачи правительства: Отсутствие эффективных реформ в сочетании с экономической нестабильностью усугубляло трудности, с которыми сталкивались сельские работники, делая их положение более шатким и менее склонным к улучшению.

Таким образом, причины возникновения системы крестьянского обложения были многогранны и проистекали из правовой неопределенности, экономического давления и неэффективных реформ российского государства. В совокупности эти элементы привели к созданию жесткой, эксплуататорской системы, которая на века определила сельскую жизнь.

Закрепощение крестьян и кризис рабочей силы в России

Проведение в XVI веке политики огораживания крестьян имело серьезные последствия для российской рабочей силы. Решение правительства ввести законодательные ограничения, привязывавшие крестьян к помещикам, привело к дефициту рабочей силы, который сильно тормозил экономическое развитие. Ограничивая мобильность рабочих, власти невольно провоцировали кризис в аграрном секторе, который в значительной степени зависел от наличия рабочей силы для растениеводства и обработки земли.

Причины кризиса огораживаний

Основные причины введения этих правовых мер были связаны с потребностью государства в стабильной и контролируемой рабочей силе. Издание правительством указов, ограничивавших передвижение и права крестьян, было направлено на укрепление власти землевладельцев и обеспечение надежного притока дешевой рабочей силы. Однако такая политика непреднамеренно привела к снижению эффективности использования рабочей силы. Ограниченная мобильность крестьян сдерживала инновации и ограничивала распространение новых сельскохозяйственных технологий, что привело к стагнации производительности.

Последствия ограничения рабочей силы

Поскольку крестьяне все больше привязывались к землевладельцам юридическими узами, рабочая сила становилась менее адаптируемой. Это привело к заметному снижению производительности труда в сельском хозяйстве, поскольку у крестьян было меньше стимулов для повышения производительности труда. Попытка государства контролировать рабочую силу породила циклическую проблему нехватки рабочей силы в критические сельскохозяйственные сезоны, что ослабило устойчивость экономики и ограничило потенциал роста. Кроме того, проблемы с рабочей силой усугублялись экономическим бременем, которое ложилось на плечи крестьянства, у которого оставалось все меньше прав и возможностей для совершенствования.

Возникающий кризис труда отражал противоречие между полномочиями правительства и потребностями сельской рабочей силы. Политика огораживания, направленная на усиление государственного контроля, в конечном итоге способствовала экономическому застою, который на века сохранился в российском сельском хозяйстве.

Правовые основы крепостного права: Роль указной и неуказной систем

Правовая база, связанная с огораживанием крестьян в России, развивалась через две основные системы: указную и неуказную. Обе системы сыграли важную роль в становлении и укреплении этого института, повлияв на права крестьян и политику землевладельцев и правительства.

Система Указ и ее влияние на права крестьян

Указная система, основанная на императорских указах, сыграла решающую роль в оформлении порабощения крестьян. Эти указы использовались российским правительством для закрепления статуса крестьян как собственности, предоставляя помещикам значительную власть над их жизнью и трудом. С помощью различных указов, таких как «Уложение» 1649 года и другие, правительство определило юридические обязанности как крепостных, так и помещиков, ограничив мобильность крестьян и закрепив их зависимость от землевладельцев. Эти законы сыграли ключевую роль в институционализации крепостного права, лишив крестьян свободы и обеспечив их экономическое и социальное порабощение.

Неуказная система: Неформальные практики и их влияние

Введение крепостного права в России сыграло ключевую роль в формировании аграрной системы. С изданием указов, закрепляющих права помещиков, контроль государства над сельскохозяйственным производством стал играть центральную роль в экономике страны. Рабочая сила крепостных была жестко привязана к земле, что имело значительные экономические последствия для сельскохозяйственного производства и управления земельными ресурсами.

После введения крепостного права производительность сельского хозяйства в России находилась в застое на протяжении нескольких столетий. Отсутствие стимулов для крепостных, которые не имели никаких прав на обрабатываемую ими землю, привело к снижению инноваций в сельскохозяйственной практике. Отсутствие личной свободы означало, что крестьяне не были мотивированы на улучшение землепользования и повышение урожайности, поскольку не имели права собственности на плоды своего труда.

Одним из главных последствий такой системы была неэффективность распределения и обработки земли. Землевладельцы, преимущественно дворяне, не принимали непосредственного участия в земледелии, полагаясь на труд крепостных крестьян для поддержания сельскохозяйственной экономики. Такая разобщенность часто приводила к плохому управлению землей и недостаточному вниманию к потребностям почвы, что приводило к снижению плодородия и низкой производительности.

Неэффективность труда: Жесткая социальная структура затрудняла адаптацию крестьян к меняющимся методам ведения сельского хозяйства или требованиям рынка. Не имея возможности свободно договариваться об условиях или переезжать из одного поместья в другое, многие крепостные продолжали работать устаревшими методами, что снижало общую производительность сельского хозяйства.

Экономический застой: Отсутствие прав на землю у крестьян означало отсутствие стимулов для внедрения инноваций и совершенствования методов ведения сельского хозяйства. Такой застой в сельском хозяйстве способствовал периодической нехватке продовольствия и экономическим кризисам.

Несбалансированность землевладения: Система землевладения привела к концентрации крупных поместий в руках немногих, что ограничивало общий производственный потенциал страны. Землевладельцы часто предпочитали содержать свои поместья таким образом, чтобы максимизировать краткосрочную прибыль, а не обеспечивать долгосрочную устойчивость сельского хозяйства.

- Проведение реформ в XIX веке, включая попытки ослабить узы крепостного права, рассматривалось как решение многих из этих проблем. Однако переход не был гладким, и первоначальное сопротивление как со стороны помещиков, так и со стороны государства препятствовало прогрессу. Становление крестьянского сословия с большей свободой происходило постепенно и часто встречало серьезное сопротивление со стороны власть имущих.

- К концу XVII века концепция крепостной системы укрепилась с ростом власти помещиков. После «Указа» 1649 года о правовом статусе крестьян, привязавшего их к земле, крестьяне оказались во все большей степени подчинены воле землевладельцев. Этот шаг усилил власть дворянства, одновременно ограничив мобильность крестьянского сословия. Эти правовые основы в сочетании с растущей экономической зависимостью России от сельскохозяйственного труда привели к оформлению системы в качестве краеугольного камня российского общества.

- Роль кризиса и управления

Несколько политических и социальных кризисов также ускорили процесс консолидации этой системы. Когда Россия столкнулась с внутренними беспорядками и военным давлением, правящее правительство стремилось укрепить контроль над рабочей силой. Введение статуса «безуездного» крестьянина, который позволял помещикам обходить официальные указы и управлять своими работниками при минимальном вмешательстве правительства, добавило новые слои к закабалению крестьян. С каждым десятилетием силы дворянства, правительства и экономической необходимости переплетались, формируя систему, которая просуществовала до XIX века.

Попытки разрешить кризис нехватки рабочей силы: Реакция государства и общества

В ответ на нехватку рабочей силы российское правительство ввело различные законодательные меры, направленные на контроль и управление распределением рабочей силы. Одним из ключевых механизмов стала формализация трудовых повинностей и наложение на крестьян жестких трудовых обязательств, направленных на снижение растущей зависимости от привозных и иностранных рабочих. Государство сосредоточилось на регулировании отношений между землевладельцами и рабочими, используя такие законодательные инструменты, как декреты и указы, для более эффективного соблюдения трудовых обязательств.

Пик таких усилий правительства пришелся на 1840-е годы, когда был введен Указ о трудовых повинностях, обязывавший крестьян выполнять обязательные работы в обмен на право пользования землей. Однако крестьянское сословие продолжало сталкиваться с законодательными ограничениями, что приводило к росту недовольства среди сельского населения. Эти ограничения были усилены системой крепостного права, что еще больше укрепило зависимость крестьян от землевладельцев как в правовом, так и в экономическом отношении.

Несмотря на эти меры, нехватка рабочих рук оставалась серьезной проблемой, усугубляемой медленными темпами реформ. В различных регионах вспыхивали социальные волнения и протесты, свидетельствующие о растущем недовольстве сельских жителей. Помимо законодательных мер, правительство пыталось стимулировать добровольную миграцию в малонаселенные районы, но эти усилия имели ограниченный успех, поскольку крестьяне часто не желали переезжать из-за отсутствия безопасности и четких прав собственности.

В некоторых случаях местные власти и землевладельцы брали дело в свои руки, предлагая крестьянам ограниченные свободы и особые привилегии в попытке привлечь рабочую силу. Однако эти неформальные меры часто оказывались неэффективными для решения более широких системных проблем.

Год

Влияние

Усилил контроль помещиков над крестьянским трудом, но усугубил напряженность.

Формализовал трудовые повинности крестьян, ужесточив контроль, но вызвав дальнейшее недовольство.