Рассматривая период 1917-1922 годов, нельзя не учитывать влияние различных политических группировок на ход событий. В этой главе мы рассмотрим ключевые решения, которые принимали революционеры, особенно те, кто выступал против большевистской программы. Понимание моральных и стратегических дилемм, с которыми столкнулись эти группы, позволяет понять более широкие проблемы, определившие судьбу России в эту трансформационную эпоху.

Проблема политической расстановки сил возникла в самом начале потрясений 1917 года, когда различные фракции боролись за определение будущего государства. Для фракции меньшевиков эта борьба заключалась в балансировании между немедленными реформами и долгосрочной стабильностью. Эта дилемма стала еще более острой в ходе последовавших затем гражданских войн, когда конкурирующие идеологии боролись за господство. Как отмечают историки в своих историографических оценках, большая часть путаницы вокруг меньшевистского подхода обусловлена противоречивыми взглядами на то, как достичь политических преобразований.

В последующем анализе мы рассмотрим как первичные документы, так и вторичную литературу, чтобы оценить стратегии, использованные этими революционерами в контексте их выбора. Благодаря этому мы рассмотрим, как эти решения повлияли на общую траекторию событий 1917 года и их последствия. Внимательное прочтение источников в этом разделе даст подробное представление о том, как внутреннее и внешнее давление определяло революционный путь.

Заголовок главы в этой книге представляет собой критическое исследование процесса принятия политических решений, который следует понимать в более широких рамках российских исторических сдвигов с 1917 по начало 1920-х годов. Обзор историографических перспектив позволяет понять практические задачи, стоявшие перед этими группами в деле сохранения своей значимости и влияния в период интенсивной войны и революции.

Роль меньшевиков в Февральской революции 1917 года

В 1917 году меньшевики сыграли значительную роль в формировании событий, приведших к свержению царского режима. Их подход к нарастающему политическому кризису отличался верой в постепенные реформы, а не в немедленные радикальные изменения. Меньшевики поддерживали идею буржуазно-демократической революции, которую они рассматривали как необходимую предпосылку для социалистических преобразований. В отличие от более радикальных фракций, они стремились к сотрудничеству с либеральными силами для создания временного правительства.

Во время Февральского восстания меньшевики одними из первых призвали к массовому движению против царя. Они быстро объединились с другими оппозиционными группами, добиваясь создания правительства, которое представляло бы все классы. Эта стратегия широкого единства была центральной для их политического подхода в то время, поскольку они считали, что это крайне важно для поддержания стабильности и избежания хаоса, который мог бы помешать победе социализма.

Несмотря на первоначальный успех в мобилизации поддержки, в последующие месяцы меньшевикам становилось все труднее удерживать свои позиции. По мере того как ситуация перерастала в более сложный конфликт, их политическая философия, которая делала упор на сотрудничество с буржуазией, все больше противоречила растущей силе большевиков, выступавших за прямое действие и демонтаж капиталистических структур. Их политическая позиция по вопросу о роли рабочего класса также привела к значительной напряженности в революционных кругах.

Вклад меньшевиков в этот период оценивается по-разному. Одни историки считают их ключевыми в обеспечении первоначального успеха восстания, другие критикуют их за неспособность использовать возможности для более решительных действий. Тем не менее, их участие в февральской борьбе остается определяющим моментом в более широком контексте периода 1917-1922 годов и развития последующего гражданского конфликта. Споры об их роли продолжают определять историографические дискуссии об этой важнейшей главе российской истории.

Конфликт с большевиками: Различные стратегии советской власти

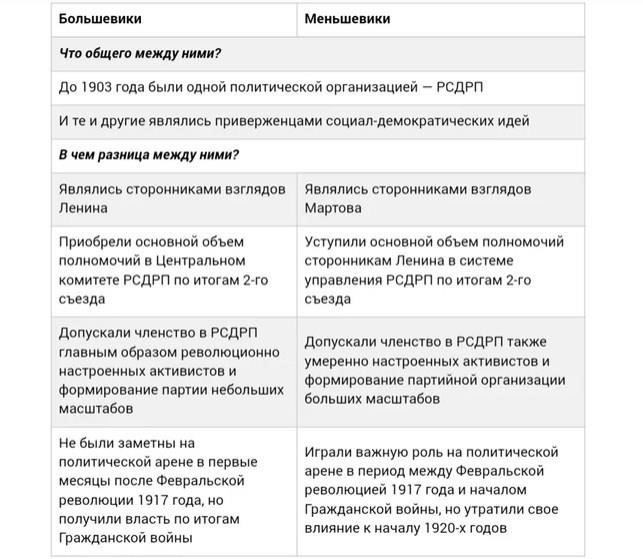

Различия между большевиками и их соперниками в начале XX века были обусловлены их несовпадающими подходами к государственному управлению. В то время как большевистское руководство отдавало приоритет централизации власти через диктатуру пролетариата, их оппоненты, в том числе представители других социалистических фракций, предпочитали более децентрализованные модели управления. Эти контрастные идеологии привели к острой политической конфронтации, которая определила траекторию развития российской политики после 1917 года.

Стратегические разногласия

На протяжении 1917-1922 годов оценки большевистской стратегии резко расходились. С одной стороны, сторонники централизованного революционного правительства считали, что успех социалистического государства может быть достигнут только с помощью сильной централизованной власти. Такая точка зрения часто оправдывала применение силы и подавление оппозиционных групп. С другой стороны, многие представители оппозиции утверждали, что политический процесс должен быть более инклюзивным, вовлекать более широкий спектр социалистических групп и обеспечивать большую роль местных органов власти.

Одним из центральных пунктов разногласий была роль рабочего класса в управлении страной. Тактика большевиков была направлена на быструю консолидацию власти в руках революционного авангарда, оттесняя на второй план другие социалистические движения в пользу собственного партийного аппарата. В отличие от них, их оппоненты верили в более постепенный, демократический подход, который позволил бы рабочим сформировать независимые советы и принять участие в процессе принятия решений.

Историографические интерпретации

Историографические дебаты также сыграли значительную роль в формировании нашего понимания конфликта. Некоторые ученые, особенно в постсоветский период, утверждают, что большевистская модель была как исторически неизбежной, так и стратегически необходимой для поддержания стабильности в период гражданской войны. Другие же считают, что укрепление власти большевиками было отступлением от идеалов демократического социализма, и эта точка зрения продолжает определять дискуссии о наследии революции.

Различные исторические трактовки также повлияли на то, как мы оцениваем итоги гражданской войны. Одни сосредотачиваются на военных победах и успехе большевиков в удержании власти, другие критикуют социальные и политические издержки этой победы, такие как подавление конкурирующих социалистических движений и утрата политического плюрализма.

В целом, политический выбор, сделанный в этот бурный период, имел долгосрочные последствия для развития советского управления. Для тех, кто заинтересован в более глубоком изучении этих событий, изучение различных оценок в научных книгах и статьях предлагает критическое понимание решений, которые сформировали первые годы советского государства.

Влияние политических решений меньшевиков на Гражданскую войну

Действия меньшевиков в период 1917-1922 годов существенно повлияли на траекторию гражданского конфликта. Их отказ от полного присоединения к большевистским силам и предпочтение более постепенного и демократического пути к социализму способствовали разделению фронта. Такая политическая позиция привела к созданию раздробленной оппозиции, что, в свою очередь, ослабило способность сформировать сплоченное сопротивление большевистскому правительству.

Последствия политического выбора

В это неспокойное время меньшевики, особенно после октябрьских событий, заняли позицию, в которой приоритет отдавался конституционализму, а не радикальному перевороту. Их настойчивое стремление к сотрудничеству с временными правительствами и неприятие большевистской тактики привели к потере поддержки со стороны более широких революционных фракций. Хотя меньшевики стремились сохранить демократические ценности, их нерешительность и неспособность представить четкую альтернативу в конечном итоге привели к ограничению политической власти и маргинализации в новом государственном аппарате.

Историографические оценки меньшевистской стратегии

Историки давно обсуждают влияние меньшевистской стратегии на более широкий конфликт. Некоторые считают их подход упущенной возможностью представить жизнеспособную альтернативу большевистскому экстремизму. Другие утверждают, что их упорство на парламентских методах отражало более глубокую приверженность стабильности и осторожности перед лицом неопределенного политического ландшафта. Эти историографические дебаты продолжают определять то, как мы понимаем выбор революционных фракций и их влияние на ход гражданской войны.

Наследие меньшевиков в контексте конфликта 1917-1922 годов остается предметом ожесточенных научных дискуссий. Исторические оценки менялись с течением времени, и различные ученые спорили о последствиях их решений и действий в бурные годы революции и гражданской войны. Одним из важных вопросов является позиция меньшевиков по разделению власти и их нежелание полностью принять большевистскую тактику, в результате чего они оказались в оппозиции к наиболее радикальным элементам движения.

Последние историографические тенденции свидетельствуют о том, что прежние оценки, которые зачастую пренебрежительно относились к вкладу меньшевиков, пересматриваются. Многие историки теперь указывают на важность их политической умеренности и акцента на постепенных изменениях. Однако эти интерпретации остаются спорными, так как некоторые ученые утверждают, что их позиция, поддерживавшая союзы с временными правительствами, оказалась политически неэффективной в критические моменты революции. Приверженность меньшевиков парламентским методам рассматривается некоторыми как неспособность адаптироваться к быстрым изменениям того периода.

Подход незначительной фракции в начале XX века был сосредоточен на специфическом понимании революции, особенно в решающие годы между 1917 и 1922. Хотя многие исследователи сосредоточились на более широких идеологических расколах, важно рассмотреть их особую концепцию политического выбора, особенно в связи с войной и социальными потрясениями.

Одним из ключевых аспектов стратегии этой фракции была их позиция в отношении конфликтов, в частности Первой мировой войны. Они считали, что перед переходом к социалистическим преобразованиям необходимо пройти национально-демократический этап. Поэтому они считали, что социальные потрясения будут наиболее успешными, если они будут развиваться постепенно, поэтапно. Эта теория была представлена в различных работах того времени, которые впоследствии стали основополагающими для историографических исследований того периода.

Оценивая свою позицию по отношению к войне, эта группа выступала за участие в текущем конфликте, полагая, что революционные действия в таком контексте могут привести к более благоприятным условиям для перехода к социализму. Во многих их работах, особенно начиная с 1917 года, утверждается, что поражение империалистических сил откроет путь к более глубоким изменениям в обществе.

В ходе последовавшего за этим гражданского конфликта фракция продолжала решать вопросы управления и революционного курса. Их оценки в период после 1917 года показали значительное расхождение с большевистской стратегией, акцентируя внимание на необходимости более постепенного пути. Их позиция в отношении политического выбора оставалась спорной на протяжении всех лет, что нашло отражение в их дебатах о природе государственной власти и балансе между демократией и автократией.

В заключение следует отметить, что оценка революционных путей, особенно в переходный период с 1917 по 1922 год, имеет центральное значение для понимания политических дилемм, с которыми столкнулись противники большевистского руководства. Их концепция постепенной трансформации общества, хотя и отодвинутая на второй план событиями того времени, остается ключевой областью исследования для понимания сложности политического выбора в период национального и социального кризиса.

Послереволюционная судьба меньшевиков: Изгнание и подавление

После падения Временного правительства и укрепления власти большевиков судьба противников нового режима, особенно небольших социалистических фракций, оказалась предрешенной. В период после 1917 года политическая ссылка и репрессии стали центральными темами для многих бывших лидеров и членов меньшевистской фракции. Столкнувшись с поражением в Гражданской войне и политическими репрессиями, их влияние ослабло, однако их наследие остается важной главой в оценке российской истории.

По мере того как большевистские силы устанавливали контроль над все новыми территориями, меньшевики сталкивались с растущим политическим давлением. В первые несколько лет после 1917 года многие видные деятели были арестованы, заключены в тюрьму или отправлены в ссылку. Многие люди были выбраны в качестве потенциальной угрозы укреплению власти большевиков. Изгнание часто означало, что эти люди были вынуждены покинуть Россию и искать убежище в различных европейских городах, где они продолжали критиковать советский режим. Для некоторых этот период изгнания стал формой интеллектуального сопротивления, способствуя ключевым историографическим дебатам о революционном периоде.

Подавление во время Гражданской войны

К тому времени, когда Гражданская война достигла своего пика, большевистские власти приняли жесткие меры по подавлению любой оставшейся оппозиции. Фракция меньшевиков, оказавшаяся под перекрестным огнем войны между красными и белыми, оказалась во все более враждебном окружении. Политические решения меньшевиков — например, их призыв к более умеренному подходу к социалистическому управлению — рассматривались как несовместимые с большевистским видением однопартийного государства. В результате многие меньшевистские лидеры были казнены или исчезли. В период Гражданской войны происходило систематическое подавление альтернативных социалистических взглядов, в том числе и меньшевиков, которые определяли политический ландшафт страны на протяжении последующих десятилетий.

Сложность оценки их роли в революции остается одной из проблем историографических исследований. Одни утверждают, что их политика представляла собой более прагматичный и умеренный ответ на потрясения 1917-1922 годов, другие считают их падение необходимым шагом для укрепления власти большевиков. В любом случае, судьба меньшевиков — в изгнании или подавлении — остается важнейшей главой в понимании политической динамики постреволюционной России.