Централизованный контроль над экономикой в ответ на эскалацию конфликта стал определяющей характеристикой советского управления во время русской революции. Руководство страны, стремясь консолидировать ресурсы для военных действий, ввело меры, которые существенно изменили экономическую и социальную структуры по всей стране. В частности, широкое распространение получили изъятие зерна у крестьян и жесткая регламентация труда. Это была попытка обеспечить выживание революционных сил, хотя и встретила значительное сопротивление со стороны сельских общин.

Влияние на сельские общины было глубоким. Принудительная реквизиция продовольствия вызвала широкое недовольство крестьян, которые рассматривали эту политику как прямое посягательство на их средства к существованию. Несмотря на официальное оправдание, что эти меры были необходимы для ведения военных действий, долгосрочные последствия включали в себя резкое сокращение сельскохозяйственного производства. Это создало предпосылки для экономической нестабильности в постконфликтный период.

Хотя цели централизации экономики изначально считались важными для выживания революционного государства, непредвиденные последствия оказались серьезными. В результате отчуждения ключевой части населения — сельских рабочих — долгосрочная экономическая производительность пострадала, а недовольство только росло. Суровость реквизиций, наряду с другими ограничениями, наложила неизгладимый отпечаток на советскую политику.

По мере приближения к концу периода стали очевидны результаты этой экономической стратегии. Переход от милитаристского управления к более централизованному государственному контролю в последующие годы выявил как недостатки, так и долгосрочные последствия столь радикальных мер. Кризис высветил трудности балансирования между государственной властью и реалиями сельскохозяйственного производства и соблюдения законов сельской местности.

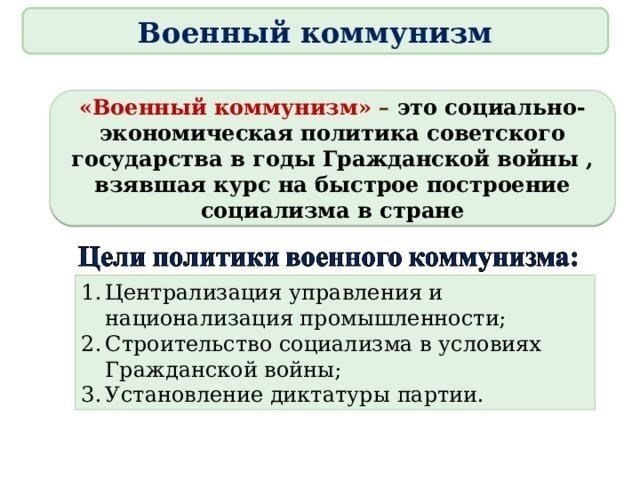

Причины внедрения военного коммунизма в России

Решение о создании централизованной экономической системы в разгар русской революции было обусловлено множеством факторов. Ключевыми из них были необходимость поддерживать большевистское правительство и его вооруженные силы, подавлять внутреннее несогласие и бороться с экономической нестабильностью. По мере эскалации конфликта обеспечение Красной армии ресурсами становилось вопросом выживания. Сельское население, особенно крестьянство, стало основным источником продовольствия и рабочей силы.

Одной из главных причин такого радикального изменения в управлении была острая необходимость прокормить войска и городских рабочих, которые имели решающее значение для большевистской базы власти. Изъятие зерна у крестьян путем реквизиции позволяло Красной армии поддерживать свою численность. Реквизиции были необходимы в связи с распадом рыночных структур и неспособностью государства оплачивать товары.

Кроме того, растущая угроза со стороны антибольшевистских сил, как внутри России, так и за рубежом, создавала давление для решительных действий. Страх потерять контроль над жизненно важными территориями и ресурсами привел к крайним мерам. Политика также была направлена на ограничение власти крестьянства и других классов, которые рассматривались как потенциально сочувствующие оппозиции.

Кроме того, экономический кризис усугублялся с каждым месяцем боевых действий. В период тотальной войны традиционные торговые пути были нарушены, а промышленность во многих регионах либо не работала, либо находилась в упадке. Большевики увидели в этом момент для усиления централизации и обеспечения государственного контроля над производством, распределением и трудом.

Долгосрочные последствия такого подхода проявились в глубоком социальном и экономическом расколе, который он вызвал. Эта политика не нашла поддержки у сельского населения и привела к значительным волнениям: многие крестьяне сопротивлялись попыткам государства отобрать их товары. Это, в свою очередь, подстегнуло дальнейшие конфликты, усугубив и без того тяжелую ситуацию в стране.

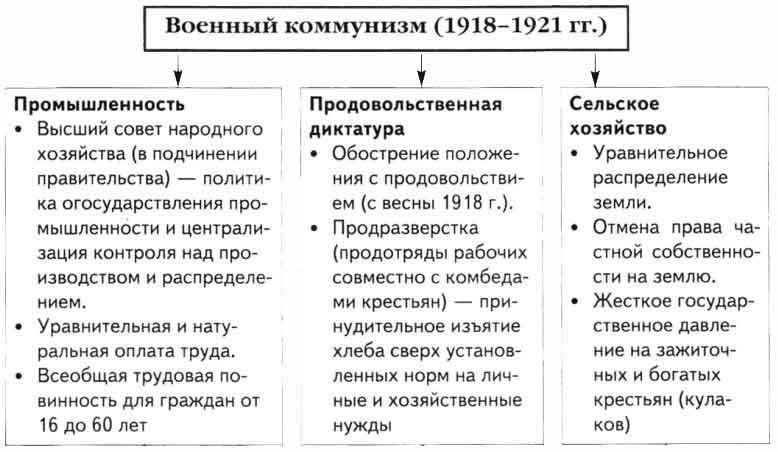

Централизация экономического контроля при военном коммунизме: как и почему это происходило

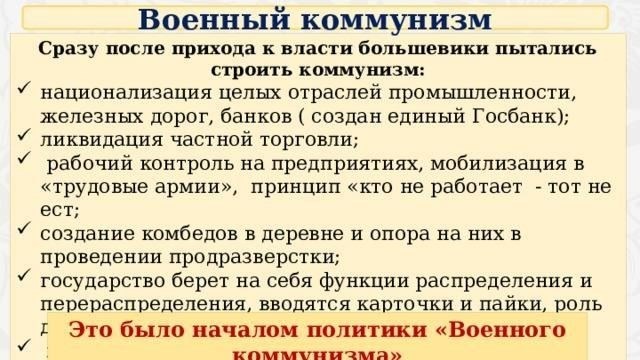

Концентрация управления экономикой в руках центральной власти была прямым следствием требований, вызванных затянувшимся конфликтом и экономической нестабильностью. По мере обострения внутренней борьбы большевики использовали централизованные механизмы для сохранения контроля над производством, распределением и ресурсами, стремясь обеспечить военные и материально-технические потребности государства. Эти меры были важны для решения проблемы нехватки продовольствия, боеприпасов и материалов для Красной армии и воспринимались как необходимые для поддержания военных действий.

Коренная причина такого подхода заключалась в неспособности децентрализованных рыночных механизмов функционировать в условиях кризиса. Демонтаж ранее существовавших структур в сочетании с отсутствием эффективных коммуникаций и инфраструктуры привел к принятию принудительных реквизиций у крестьян. Большевистское руководство рассматривало прямой контроль над ключевыми секторами экономики, особенно над сельским хозяйством и промышленностью, как критически важный фактор для обеспечения направления ресурсов на военные цели. Это привело к созданию государственных монополий на зерно, топливо и другие необходимые материалы.

Этот процесс характеризовался принудительными мерами, в том числе насильственной реквизицией зерна у крестьян, которые часто оставались без средств к существованию. Действия государства отражали его цель — ликвидировать рыночную экономику в пользу командной, где государство будет диктовать как производство, так и распределение товаров. Эти изменения серьезно нарушили жизнь в сельской местности и усилили враждебность между правительством и крестьянством, поддержка которого была жизненно важна для устойчивости режима.

Непосредственным следствием этого стало сокращение сельскохозяйственного производства, поскольку крестьяне, деморализованные действиями государства, стремились свести свои усилия к минимуму. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему дефициту продовольствия и социальным волнениям. Долгосрочными последствиями этих действий стало углубление недовольства среди крестьянства, что в конечном итоге привело к восстаниям и росту оппозиции большевистскому режиму.

Централизуя экономический контроль, большевистское руководство стремилось укрепить свою власть над государственным аппаратом. Однако использованные методы вызвали отчуждение у широких слоев населения, и хотя поначалу они были эффективны для обеспечения ресурсов, необходимых для Красной армии, они также создали значительные социальные и экономические проблемы, которые будут иметь долгосрочные последствия для послевоенной обстановки.

Принудительная реквизиция и государственный контроль над распределением продовольствия в условиях военного коммунизма

Принудительная реквизиция была одним из центральных аспектов системы распределения продовольствия в период военных конфликтов в России. Эта стратегия была направлена на обеспечение вооруженных сил и городских районов предметами первой необходимости, часто за счет сельского населения. Она включала в себя принудительное изъятие зерна, скота и других сельскохозяйственных продуктов у крестьян, которые оставались с минимальными ресурсами для обеспечения себя. Главной целью правительства было обеспечение потребностей фронта, но это стоило значительных потерь в сельскохозяйственном производстве и социальной стабильности.

Непосредственным следствием этих мер стало массовое недовольство крестьян, которые ощутили резкое снижение уровня жизни. Когда реквизиционные команды, часто сопровождаемые военными подразделениями, совершали набеги на деревни, многие крестьяне оставались без достаточного количества продуктов, чтобы прокормить свои семьи, что привело к массовому голоду в сельской местности. Это, в свою очередь, способствовало снижению объемов сельскохозяйственного производства и отсутствию у крестьян мотивации к увеличению производства.

Государственный контроль над распределением продовольствия еще больше усугубил эти проблемы. Правительство централизовало управление поставками продовольствия, распределяя его по государственным каналам. Хотя эта система была призвана предотвратить накопление запасов и обеспечить распределение ресурсов по наиболее необходимым направлениям, она часто оказывалась неэффективной и коррумпированной. Местные чиновники имели значительный контроль над распределением продовольствия, что приводило к частой нехватке, бесхозяйственности и неравенству в снабжении.

Причины таких мер объяснялись необходимостью поддержания военных усилий и централизованного контроля над экономикой. Однако в долгосрочной перспективе это привело к серьезному недовольству среди крестьянства, что ослабило поддержку правящего режима. Жесткий подход к реквизиции продовольствия и неспособность удовлетворить потребности сельского населения способствовали массовым беспорядкам и сыграли свою роль в окончательном изменении экономической политики.

Роль Красной армии в обеспечении военного коммунизма: Основные военные и социальные меры

Красная армия играла ключевую роль в реализации политики большевистского руководства, используя как военные, так и социальные меры для осуществления революционной программы. Ключевыми тактическими приемами были прямые действия против групп сопротивления, реквизиция зерна у крестьян и введение централизованного контроля над промышленностью.

Что касается военного принуждения, то Красная армия боролась как с внутренними, так и с внешними угрозами новой системе. Вооруженное сопротивление, особенно со стороны крестьянства, было встречено силой. Реквизиция продовольствия, жизненно необходимого для выживания революционного государства, проводилась с помощью военных операций, фактически с использованием солдат для изъятия урожая в сельской местности. Это вызвало массовые волнения среди крестьян, недовольство которых привело к восстаниям, таким как Тамбовское восстание.

- Реквизиция: Части Красной армии направлялись для насильственного сбора зерна и других запасов в сельской местности для поддержания большевистских войск.

- Обеспечение промышленности: Военным также поручалось контролировать фабрики и обеспечивать непрерывность производства, часто применяя жесткие меры для подавления рабочих волнений.

- Подавление восстаний: Любые восстания или акты саботажа против новой экономической структуры быстро пресекались военными действиями, что обеспечивало поддержание дисциплины.

- Призыв в армию: Усилия Красной армии по сохранению контроля над населением включали в себя принудительный призыв рабочих и крестьян на военную или трудовую службу, что еще больше усиливало власть большевиков.

В социальном плане Красная армия укрепляла идеологические цели революции, пропагандируя ценности режима среди солдат и широких слоев населения. В ряды личного состава назначались политические комиссары, которые следили за тем, чтобы красноармейцы оставались верными большевистской идеологии и могли проводить в жизнь эти принципы как на поле боя, так и за его пределами.

- Идеологическая подготовка: Политические офицеры, или комиссары, размещались рядом с воинскими частями, чтобы прививать солдатам большевистскую идеологию и поддерживать моральный дух.

- Репрессивные меры: Обеспечение идеологической чистоты иногда включало в себя казни без суда и следствия или наказание тех, кого считали предателями дела, даже в рядах армии.

Эти меры, хотя и были необходимы для сохранения власти большевиков в России, имели далеко идущие последствия. Принудительные реквизиции и военные интервенции привели к массовому голоду, экономическим потрясениям и недовольству крестьянства, а постоянная милитаризация гражданской жизни закрепила авторитарные практики, которые впоследствии стали характерны для советского государства.

Краткосрочные экономические и социальные последствия военного коммунизма для Советской России

Введение жесткого экономического и социального контроля в Советской России на фоне внутреннего конфликта привело к немедленным и тяжелым последствиям для различных слоев населения. Реализация этих жестких мер, направленных на обеспечение государственных нужд, имела далеко идущие последствия для экономики, особенно для сельскохозяйственного и промышленного секторов.

Экономические последствия

Насильственное изъятие зерна и других сельскохозяйственных продуктов у крестьян значительно нарушило производство продовольствия. Крестьяне — основные производители — столкнулись с нехваткой продовольствия, что привело к массовому недовольству и восстаниям в сельской местности. Экспроприация излишков зерна, предназначенных для снабжения Красной армии и городских рабочих, вызвала недовольство и сокращение сельскохозяйственного производства. Эта политика подорвала сельскохозяйственную основу страны и привела к голоду в ряде регионов.

На промышленном фронте национализация заводов и предприятий привела к централизации производства. Хотя это позволило государству контролировать распределение ресурсов, это привело к неэффективности из-за отсутствия мотивации и квалифицированной рабочей силы. Разрушение традиционных цепочек поставок и тяжелые условия труда еще больше усугубили экономическую нестабильность в этот период.

Социальные последствия

В социальном плане централизация привела к подавлению частной торговли и принудительной коллективизации труда. Дефицит потребительских товаров, инфляция и потеря личных свобод привели к социальным волнениям, особенно в городах. Забастовки и протесты участились, поскольку рабочие требовали улучшения условий труда и доступа к товарам первой необходимости. Городская беднота испытывала все большие трудности, в то время как неравенство в благосостоянии росло, а правящая элита получала выгоду от политики перераспределения.

Кроме того, политика централизованного контроля привела к массовой миграции из сельской местности в города, поскольку крестьяне стремились избежать тягот, связанных с реквизицией сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, привело к напряжению городской инфраструктуры и усилению социальной напряженности в городах, и без того испытывавших стресс от неэффективности промышленности и нехватки ресурсов.

Краткосрочные последствия этих мер были глубокими, они привели к ослаблению экономики и углублению социальных противоречий. Непосредственное воздействие на население было отмечено острым дефицитом, волнениями и резкими изменениями в структуре общества.

Долгосрочные политические и экономические последствия военного коммунизма для советского государства

Переход к централизованной экономике во время гражданского конфликта оказал глубокое влияние на советскую систему. Ближайшей целью было выживание большевистского правительства, но долгосрочные последствия изменили политическую и экономическую структуры государства. Эти сдвиги были особенно заметны в сельскохозяйственном секторе, где правительство установило жесткий контроль над производством и распределением зерна.

- Экономический беспорядок: Эта политика привела к широкомасштабной экономической дезорганизации. Государственный контроль над промышленностью и сельским хозяйством привел к резкому падению производительности труда. Насильственные изъятия зерна и других продуктов у крестьян усугубили нехватку продовольствия и вызвали массовые волнения среди сельского населения.

- Крестьянское сопротивление: Крестьяне, особенно в сельской местности, страдали от политики принудительных реквизиций. Это вызвало значительное сопротивление, особенно в форме восстаний, таких как Тамбовское восстание, которое серьезно подорвало центральную власть. Долгосрочное недовольство сельского населения определяло советскую политику на протяжении десятилетий.

- Политическая консолидация: Несмотря на экономический крах, этот период также ознаменовался укреплением власти большевиков. Создание однопартийного государства, чистки в коммунистической партии и централизация власти вокруг Ленина обеспечили сохранение советского правительства. Однако авторитарные методы, использовавшиеся для удержания власти, способствовали политической негибкости государства.

- Централизация власти: Контролируемая государством экономика привела к дальнейшей централизации процесса принятия политических решений. Этот сдвиг заложил основу для развития высокобюрократической структуры, где принятие решений было сосредоточено в руках нескольких высших руководителей, что подготовило почву для прихода к власти Сталина.

- Долгосрочные результаты экономической политики: Экономические последствия этой политики сохранились и в 1920-е годы. Хотя некоторые промышленные отрасли восстановились, сельское хозяйство оставалось неразвитым на протяжении большей части 1920-х годов, что привело к продолжающейся неэффективности советской экономики. Этот результат повлиял на разработку последующих экономических планов, особенно пятилетних планов, начатых при Сталине.

В заключение следует отметить, что реализация этой экономической стратегии в гражданскую эпоху поставила советское государство перед парадоксом. Обеспечивая политическое выживание, она в то же время заложила семена глубоких социальных волнений и экономической неэффективности, которые будут сказываться на протяжении десятилетий. Наследие крестьянских волнений, политической централизации и государственного контроля над производством стало основой структуры советского управления и экономического планирования на протяжении всего XX века.