Введение крепостного права в России ознаменовало собой значительное изменение юридических прав как крестьян, так и помещиков, определив развитие страны на протяжении xvii и xviii веков. В этом контексте эволюция законов, регулирующих отношения между помещиками и их крепостными, имела глубокие последствия не только для экономики, но и для социальной структуры российского государства.

К середине XVIII века система превратилась в сложную структуру, укрепляющую позиции помещиков и ограничивающую права крестьян. В это время продолжало ужесточаться правовое регулирование статуса крестьян, что стало ключевым этапом в преобразовании России. Изучив этапы становления этой системы, можно понять, как судьбы отдельных людей и всего государства были связаны с этим институтом, влияя на развитие как в правовом, так и в экономическом аспектах.

С течением веков кабала крестьян все больше становилась вопросом юридического права, основанного на землевладении и контроле над трудом. Эта система не только определяла имущественные отношения, но и играла важнейшую роль в социальной и политической динамике российского общества. Отмена крепостного права в 1861 году, хотя и имела большое значение, не отменила долгосрочных последствий, которые оно имело для правовой структуры и пути развития России.

Истоки и ранние формы крепостного права в России: XV-XVI века

В XV и XVI веках развитие института крепостного права в России было тесно связано с политической раздробленностью и усилением власти помещиков. Социально-экономические условия этих столетий привели к закреплению крепостного права как ключевого элемента русской феодальной системы.

Возникновение помещичьего землевладения и рост зависимости

В условиях территориальной раздробленности и распада Киевской Руси появление крупных землевладельцев сыграло решающую роль в формировании класса зависимых крестьян. К середине XV века ослабление центральной власти привело к децентрализации управления и росту самостоятельности местных господ. В результате крестьяне все больше попадали под контроль землевладельцев, особенно в тех регионах, где сельское хозяйство было основным видом экономической деятельности.

- К концу XV века начинает формироваться понятие «крестьянин», привязанный к земле.

- Расширение Московского государства при Иване III и его преемниках еще больше укрепило земельную экономику, поставив крестьян в еще большую зависимость от помещиков.

Правовые основы и кодификация статуса крестьянина

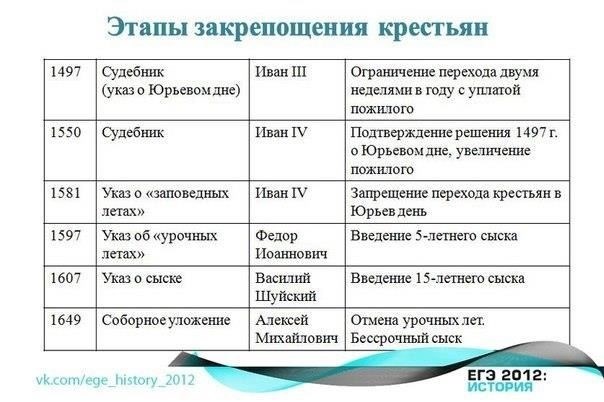

С наступлением XVI века начали укрепляться правовые основы института крепостного права. Ключевую роль в определении прав землевладельцев на крестьян сыграл третий из изданных русским царем сводов законов — Судебник 1497 года. Он устанавливал ограничения на передвижение крестьян, затрудняя их самовольный уход от землевладельцев. Это положило начало правовой структуре, которая впоследствии, к XVII веку, превратится в более жесткую систему крепостного права.

- К концу XVI века правовой статус крестьян все больше привязывался к земле, а землевладельцы все больше контролировали их жизнь и труд.

- С развитием «крестьянского права» крестьяне все больше рассматривались как собственность землевладельцев, а правовые механизмы не позволяли им искать лучшие возможности в других местах.

В этот период были сделаны первые шаги к институционализации крепостного права, которое будет доминировать в российском обществе вплоть до его отмены в XIX веке. Несмотря на отсутствие официального признания крепостного права в XV веке, ранние этапы крестьянской зависимости заложили основу для последующего развития полностью структурированной феодальной системы, в которой землевладельцы контролировали мобильность, труд и жизнь своих крестьян.

Роль феодальной системы в формировании российского общества

В XV-XVII веках феодальный строй в России установил рамки, определявшие социально-экономическую структуру страны. К началу XVI века отношения между землевладельцами и крестьянами регулировались правовой системой, в которой права землевладельцев на своих крепостных были абсолютными. Такая динамика власти определяла развитие российского общества, включая постепенный переход от децентрализованного государства к более централизованному самодержавию.

Закрепление юридических прав землевладельцев, особенно в XVI и XVII веках, положило начало институционализации жесткой социальной иерархии. Концепция крепостного права, глубоко укоренившаяся в русской феодальной системе, создала зависимый класс крестьян, привязанных к обрабатываемой ими земле. Эти отношения оказали глубокое влияние на развитие российской аграрной экономики, правовой системы и социальной мобильности.

К середине XVIII века крепостное право достигло своего апогея, и более половины крестьянского населения России оказалось под властью помещиков. Эта консолидация власти также ознаменовала важный этап в экономическом развитии России, когда рост сельскохозяйственного производства, напрямую связанный с трудом крестьянства, способствовал политической стабильности правящих классов.

Кроме того, система землевладения играла центральную роль в дроблении русских территорий в периоды политической нестабильности, особенно в XV веке. Региональная раздробленность и территориальные споры часто сопровождались конфликтами между местными землевладельцами, что делало центральную власть государства более хрупкой. Эта раздробленность усугублялась отсутствием сильной, централизованной правовой базы, регулирующей отношения между землевладельцами и крестьянами.

Эволюция юридических прав, особенно в контексте обязанностей крестьян и полномочий землевладельцев, происходила поэтапно. Первоначально, в XVI веке, крестьяне рассматривались как юридический и экономический актив для землевладельцев. Однако к XVII веку правовые рамки этих отношений начали укрепляться, и крестьяне потеряли правовую возможность освободиться от кабалы. Этот сдвиг имел долгосрочные последствия для российского общества, поскольку означал дальнейшее укрепление жесткой социальной структуры, которая сохранялась вплоть до реформ XIX века.

Правовые и экономические структуры, поддерживающие крепостное право в XVII веке

В XVII веке правовые и экономические структуры в России способствовали закреплению крепостного права. Эти системы предоставляли помещикам широкие права над крестьянами, обеспечивая стабильную основу аграрной экономики и укрепляя феодальный строй.

К середине века права землевладельцев на крестьян были полностью кодифицированы в законодательстве. Крестьяне были юридически привязаны к земле и не могли покинуть ее без разрешения землевладельца. Эта правовая база закрепила роль землевладельцев как экономических, так и судебных властей. Произошло несколько изменений в законодательстве:

- Укрепление прав землевладельцев: Юридическое признание контроля землевладельцев над крестьянами обеспечило выживание феодальной системы. К концу XVII века крестьянам становилось все труднее выходить из кабалы.

- Рост юридической власти: Государство наделило землевладельцев значительными юридическими правами, позволявшими им контролировать не только сельскохозяйственное производство, но и жизнь крестьян, включая их передвижения и личные свободы.

- Введение наследственного крепостного права: Землевладельцы получили право передавать своих крепостных из поколения в поколение, закрепляя их труд на будущие годы.

Экономически эта система функционировала благодаря зависимости крестьян от помещиков, обеспечивающих их средствами к существованию. Аграрная экономика России была построена вокруг крупных поместий, где крестьяне обрабатывали землю на своих владельцев за минимальное вознаграждение. Эти поместья были основой экономики, где владельцы контролировали производство и ресурсы. Такие отношения способствовали расширению помещичьей экономики и росту сельскохозяйственного производства.

- Земля как главный актив: землевладельцы контролировали огромные пространства земли, что служило основой их экономической мощи и способности содержать большую зависимую рабочую силу. Земля стала основным активом, с помощью которого измерялось и обеспечивалось богатство.

- Крестьянский труд: Крестьяне были основой сельскохозяйственной экономики, их труд был жизненно необходим для производства товаров. Несмотря на то, что их труд способствовал процветанию землевладельцев, крестьяне имели ограниченный доступ к экономической мобильности.

- Упадок местной экономики: Усиление контроля землевладельцев над крестьянами привело к упадку мелких, независимых крестьянских хозяйств, усилив центральную роль феодальных поместий в более широкой экономической системе.

На протяжении XVII века сочетание правовых структур, поддерживающих власть землевладельцев, и опоры на крестьянский труд обеспечивало процветание этой системы. Этот период стал важным этапом в развитии российской экономики, поскольку укрепил власть помещиков и закрепил правовое положение крестьян, обеспечив их подчинение воле владельцев поместий.

- Начало XVII века: Развитие правовой базы, закреплявшей помещичий контроль.

- Середина XVII века: Полное признание юридических прав землевладельцев над крестьянами, ограничение крестьянского передвижения.

- Конец XVII в: Расширение наследственного крепостного права и усиление экономической зависимости от крестьянского труда.

Влияние дворянской власти на развитие крепостного права

Влияние помещиков на эволюцию крепостного права было определяющим. На ранних этапах, особенно в XV и XVI веках, помещики приобретали все большую власть над крестьянами, что вело к усилению их контроля над трудом. Это отразилось в постепенном сокращении юридических прав крестьян, что сильно изменило динамику власти в пользу землевладельцев.

Первый этап: Усиление контроля

В XV веке законодательная база стала благоприятствовать землевладельцам, все больше ограничивая права крестьян. В этот период произошел первый переход от свободного труда к подневольному, поскольку землевладельцы стремились обеспечить себя стабильной рабочей силой для сельскохозяйственного производства. Юридические права крестьян были ограничены, а их зависимость от землевладельцев усилилась, что привело к формированию жесткой сословной структуры. В результате переход от свободного к крепостному труду стал важнейшим этапом развития феодальной экономики.

Третий этап: Консолидация власти

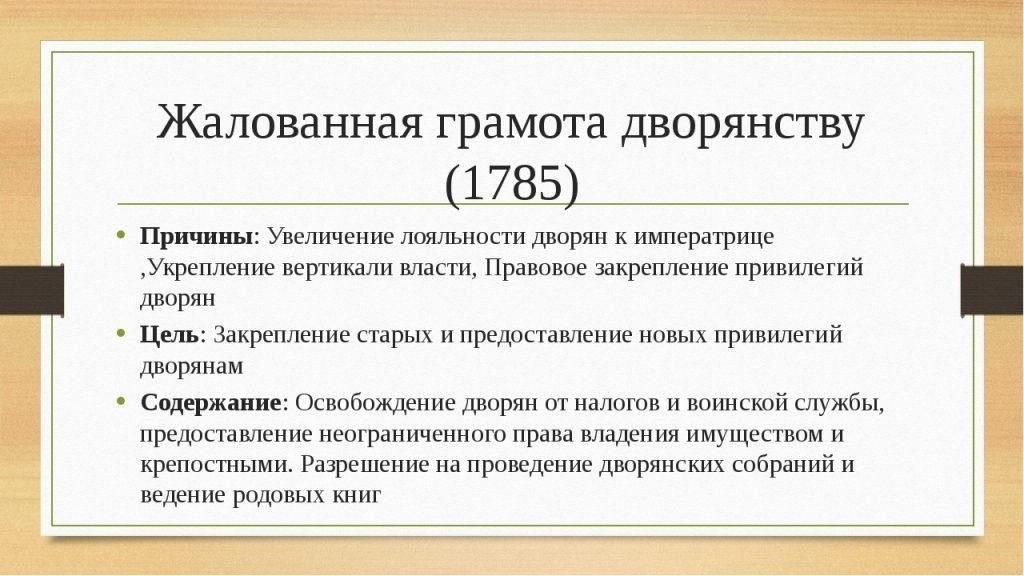

К XVII и XVIII векам власть землевладельцев укрепилась. Правовой статус крестьян был еще более ограничен: вводились суровые наказания за бегство и ограничение мобильности. Права землевладельцев укреплялись, тем более что российское государство поддерживало их позиции для сохранения стабильной сельскохозяйственной базы. Правовая защита помещиков позволяла им расширять свои владения и укреплять власть, затрудняя крестьянам улучшение своего положения и обретение самостоятельности.

Таким образом, развитие правовых норм, благоприятствовавших помещикам, напрямую влияло на ущемление прав крестьян. Постоянное ослабление правовой защиты крестьян не только ограничивало их личные свободы, но и обеспечивало господство помещиков в российском обществе. К концу XVIII века система собственности полностью укоренилась, создав общество, в котором судьба крестьян была напрямую связана с прихотями помещиков.

Изменение практики крепостного права в XVII-XVIII веках

С XVII по XVIII век произошли значительные изменения в структуре и реализации крепостного права по всей России. Эти изменения, особенно заметные при переходе от одного столетия к другому, были обусловлены меняющимися социально-политическими факторами, в том числе укреплением власти в руках помещиков и усилением централизации российского государства. Наиболее заметным изменением стало постепенное распространение крепостного права, которое из несколько локализованного явления в XVII веке превратилось в глубоко укоренившийся институт к XVIII веку, затронув миллионы крестьян и изменив расстановку сил в российском обществе.

Первый этап: XVII век — развитие крепостного права

В XVII веке крепостное право все еще находилось на стадии становления. Его корни уходят в более раннюю систему «крестьянства», но в этот период помещики получили больше возможностей для контроля над крестьянами с помощью законов и указов. Ослабление государства в условиях внутренних конфликтов, таких как Смутное время, привело к дроблению власти, где все большее влияние приобретали местные землевладельцы. Ко второй половине века привязка крестьян к земле стала более распространенной, но эта система еще не была полностью институционализирована.

Второй этап: XVIII век — экспансия и интенсификация

К началу XVIII века возвышение Петра I и последующее расширение Российской империи привели к новому этапу развития крепостного права. Стремясь к модернизации и укреплению своих позиций в Европе, государство предоставляло помещикам все больше прав. Введение политики, формализовавшей правовой статус крестьян, еще больше укрепило их зависимость от помещиков. Свод законов, таких как «Уложение» 1649 года, закрепил положение помещика как высшей власти над крепостным, включая юридические права продавать, передавать или даже наказывать его. Это был третий этап, когда права крестьян были сильно ограничены, что сделало передвижение практически невозможным и усилило их порабощение помещичьей властью.

К концу XVIII века большинство крестьян в России практически не имели прав на личную свободу. Помещик стал одновременно и политической, и экономической властью, а жесткая структура крепостного права оставляла крестьянам мало возможностей для улучшения своего положения. Разница между крепостными и свободными крестьянами стала разительной, и ко времени Екатерины II эта система вышла далеко за пределы своего происхождения, повлияв как на экономику, так и на социальную структуру российского общества.

Роль государства в укреплении и расширении крепостного права

К концу XVI века российское государство полностью восприняло идею привязки крестьян к земле. В XVII и XVIII веках эта практика развивалась все активнее, поскольку помещики получали все больше юридической власти над своими крепостными, а центральное правительство начало официально закреплять расширение этой системы. В третьей четверти XVII века развитие правовых механизмов и усиление контроля со стороны государственных органов позволили расширить кабалу в российской деревне.

Правовые механизмы и государственная поддержка

В 1649 году государство приняло закон «Об Уложении», который закрепил правовой статус крестьян и ограничил их мобильность. Этот переломный момент ознаменовал собой начало государственного принуждения к привязке крестьян к помещикам. С появлением правовых кодификаций власть землевладельцев над своими крестьянами усилилась, а правовая система предоставила им больше инструментов для управления и контроля над своими крепостными. Процесс юридического оформления отношений между землевладельцем и крестьянином означал, что эта система уже не была просто делом обычая или неформальных соглашений, а стала официальной, поддерживаемой государством реальностью.

Упадок региональной дезинтеграции и укрепление центральной власти

На протяжении XVII века раздробленный политический ландшафт России, ставший результатом многовековой феодальной разобщенности, начал стабилизироваться. Центральное правительство при таких лидерах, как царь Алексей Михайлович, а затем царь Петр I, начало укреплять власть. Эта централизация позволила государству вмешиваться в местные дела землевладельцев, что еще больше укрепило правовые основы кабалы. К середине XVIII века роль государства в регулировании отношений между помещиками и крестьянами стала неоспоримой, а практика связывания крестьян была полностью интегрирована в структуру российского общества.

Эволюция принудительной кабалы, особенно в отношении прав землевладельца, ознаменовала собой фундаментальный сдвиг в правах крестьян. Если ранее российское законодательство допускало большую личную свободу и мобильность, то к XVIII веку крестьяне все больше оказывались в ловушке жесткой системы, которая поддерживалась всей тяжестью государственного юридического и административного аппарата.

Путь к отмене: Социальные и политические изменения, приведшие к концу крепостного права

К середине XIX века система принудительного труда в России становилась все более неустойчивой. Социально-политические преобразования XVIII — начала XIX века сыграли решающую роль в окончательном крахе этого института. Одним из ключевых факторов стала растущая раздробленность Российской империи. Децентрализация способствовала ослаблению центральной власти и неравномерному соблюдению правовых норм, особенно в отношении прав землевладельцев и крестьян.

Экономическое давление и правовые реформы

В XVII и XVIII веках развитие российской экономики показало неэффективность системы, зависящей от крепостных крестьян. Рост индустриализации, наряду с ростом городов и поселков, сместил внимание на более современные формы производства. Традиционная структура господства помещика над крестьянами, привязанная к земле, становилась все более несовместимой с возникающими экономическими потребностями. Поэтому землевладельцы стали признавать необходимость реформ, хотя зачастую по экономическим, а не гуманитарным причинам.

Изменения в законодательстве, особенно те, которые касались прав крестьян, ускорили этот сдвиг. В конце XVIII века были начаты реформы, которые уменьшили контроль владельцев над своими крепостными, в частности, в виде указа 1767 года, который сделал незаконной продажу крестьян без земли. Однако эти реформы были недостаточны для предоставления крестьянам подлинной свободы, но создали прецедент для дальнейших изменений в законодательстве. Это было только начало разрушения института крепостного права.

Политические факторы и роль императоров

Политическое руководство сыграло центральную роль в медленном, но верном упадке крепостного права. Правление царя Александра II в середине XIX века ознаменовало собой решительный конец института крепостного права, вызванный нарастающим давлением как социальных волнений, так и иностранного влияния. Крымская война (1853-1856) выявила неэффективность российской армии и экономики, во многом обусловленную опорой на крепостной труд. Это осознание привело к росту требований реформ, кульминацией которых стал Манифест об освобождении 1861 года, даровавший свободу миллионам крестьян.

Хотя создание законодательной базы, предоставлявшей крестьянам более широкие права, имело большое значение, отмена крепостного права не произошла внезапно, а стала результатом десятилетий социальных, экономических и политических изменений. Эти реформы были обусловлены не только внутренней динамикой, но и влиянием более широкой европейской тенденции к модернизации прав на землю и сокращению феодальных структур на всем континенте.